PAR JEAN-MARIE NOL*

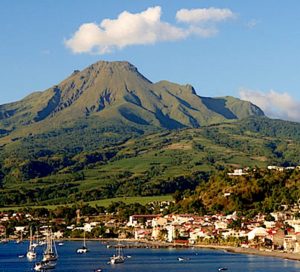

Depuis plusieurs années, la Guadeloupe et la Martinique font face à une crise silencieuse mais profonde : l’exode massif de leurs jeunes diplômés ou non. Une fois leur bac en poche, ils quittent leur territoire pour poursuivre leurs études en métropole, et ne reviennent que très rarement.

Si la tendance n’est pas nouvelle, elle s’accélère, corrélée avec un fait nouveau qui est le départ des retraités, et tout cela alarme désormais les décideurs locaux comme les acteurs économiques. Car ce départ est plus qu’un simple phénomène migratoire : il traduit un malaise systémique, et annonce une rupture générationnelle aux conséquences économiques et sociétales redoutables pour l’avenir de ces territoires.

La première raison de cette fuite est économique. Le marché de l’emploi local est trop étroit, peu dynamique, et souvent mal ajusté aux compétences acquises par les jeunes Antillais. Les fonctions stratégiques sont rares, les salaires peu attractifs, les débouchés limités. Ceux qui reviennent au pays après des études supérieures découvrent rapidement un mur d’inadéquation entre leurs qualifications et les postes disponibles.

Une jeune Guadeloupéenne, diplômée en ingénierie énergétique, témoigne : « Il n’y avait rien ici qui corresponde à mon profil. J’ai dû repartir à Lyon pour trouver un travail digne de mon diplôme. »

À cette situation s’ajoute un déficit de lien entre formation et réalité économique. Les universités et établissements d’enseignement supérieur, bien que méritants, ne sont pas toujours en phase avec les besoins du tissu productif local. Résultat : des jeunes formés pour des métiers qui n’existent pas sur place, ou peu. L’offre éducative locale souffre d’un manque d’anticipation, là où elle devrait être un levier stratégique de développement.

Mais, le malaise va plus loin. Les conditions de vie jouent aussi un rôle déterminant : difficulté à se loger, transports publics déficients, coût de la vie élevé, insécurité croissante dans certains quartiers. À cela s’ajoute une déconnexion culturelle et sociale de plus en plus marquée. Car ce que redoutent beaucoup de jeunes Antillais formés à l’extérieur, ce n’est pas seulement l’absence d’emploi, c’est aussi l’absence d’un environnement culturel stimulant à leur retour.

Beaucoup de ceux qui ont étudié et vécu dans les grandes métropoles de France hexagonale – Paris, Lyon, Toulouse – ou à l’étranger, ont été exposés à des milieux foisonnants d’idées, de débats, de spectacles, de lieux culturels, d’événements internationaux. Une fois rentrés en Guadeloupe ou en Martinique, nombreux sont ceux qui ressentent un choc de régression sociale et culturelle.

Certains essaient de s’accrocher, mais au bout de quelques mois, peinent à retrouver un rythme de vie épanouissant. L’offre culturelle est perçue comme pauvre, répétitive, cloisonnée dans des cercles restreints, et dominée par des logiques événementielles sans profondeur. D’autres n’envisagent même pas de revenir, anticipant un environnement qu’ils jugent d’avance trop restreint pour leurs aspirations.

Cette fracture culturelle, aussi déterminante que l’emploi, est souvent sous-estimée. Or, elle est décisive. On ne revient pas vivre sur un territoire où l’on ne peut ni penser, ni créer, ni évoluer intellectuellement. Il est donc urgent de sortir du carcan du triptyque « soleil, plage, boîte de nuit » qui réduit les Antilles à une image figée, touristique, superficielle. Ce modèle ne parle plus aux jeunes générations. Il ne parle plus aux artistes, aux scientifiques, aux entrepreneurs créatifs. Il ne parle plus à ceux qui veulent participer à une dynamique de transformation.

La Guadeloupe et la Martinique doivent se doter de véritables infrastructures culturelles modernes et structurantes. Des lieux de savoir, d’expérimentation, de débat, de diffusion. Un musée d’histoire caribéenne vivant et interactif, un centre de congrès tourné vers la Caraïbe et l’international, une cité des sciences et des techniques inspirée de la Villette à Paris, un pôle de création audiovisuelle et numérique, un centre d’art contemporain ouvert sur le monde. Ces espaces doivent devenir des moteurs de rayonnement, mais aussi des lieux d’ancrage pour les jeunes. Ils doivent permettre l’émergence d’une culture locale vivante, contemporaine, critique, et ouverte sur la globalité.

Ce renouveau culturel doit s’inscrire dans un changement plus large de modèle économique. Le tissu productif antillais reste dominé par les logiques d’importation, de distribution, et de services publics. Pour retenir sa jeunesse, il faut aller plus loin : réindustrialiser à taille humaine, relancer la transformation agroalimentaire, investir dans les filières vertes, miser sur le numérique, l’économie bleue, l’entrepreneuriat social. Autrement dit, donner un nouveau souffle à l’économie par la production locale de valeur.

Cela nécessite une volonté politique forte, des incitations à l’investissement, une politique d’accompagnement de la jeunesse, et surtout une vision claire de la place de la Guadeloupe et de la Martinique dans le monde contemporain.

Aujourd’hui, ces territoires ne manquent ni de talents ni de ressources. Ils manquent de projets fédérateurs, d’audace dans l’aménagement culturel, et d’une capacité à intégrer leurs jeunes dans un futur désirable. Tant que ces derniers ne se reconnaîtront pas dans le paysage qu’on leur propose, ils continueront de s’en éloigner. Et c’est l’avenir même de nos sociétés antillaises qui sera remis en question.

Certes, des dispositifs existent. Les élus ont tenté d’enrayer l’exode par des aides au retour, des primes à l’installation, ou encore des politiques d’accompagnement à la création d’entreprise. Des programmes de formation ont été mis en place, et certaines filières commencent à se structurer. Mais ces mesures restent souvent techniques, fragmentées, court-termistes.

Elles n’agissent pas en profondeur sur ce qui pousse les jeunes à partir ou à ne pas revenir : le manque de perspectives de vie globale. Ce ne sont pas uniquement des emplois ou des subventions qu’ils cherchent, mais un cadre de vie porteur de sens, un environnement culturel riche, une stimulation intellectuelle et une capacité à s’épanouir pleinement dans leur identité et leurs ambitions.

Tant que la Guadeloupe et la Martinique resteront culturellement sous-équipées, réduites à des fonctions administratives et touristiques, tant qu’elles ne proposeront pas de véritables lieux de pensée, de création, de transmission et d’innovation, le sentiment d’étouffement ou de rétrécissement culturel persistera.

Et avec lui, l’idée que l’épanouissement individuel ne peut se construire qu’ailleurs. C’est pourquoi l’investissement dans les infrastructures culturelles, scientifiques, éducatives et intellectuelles n’est plus un luxe ni un supplément d’âme : c’est une urgence stratégique. C’est la seule voie pour transformer ces territoires en pôles attractifs non seulement pour leurs natifs, mais pour les talents du monde entier.

Redonner envie de revenir à coup d’aides financières et de subventions ne suffira pas. Il faut surtout créer les conditions pour ne plus vouloir partir où repartir. Mais, pour l’instant, en l’état actuel des choses, nul doute que les jeunes générations de Guadeloupe et Martinique continueront à s’en aller en masse sans aucune perspective de retour.

*Economiste