Le Grand Port Maritime de Guadeloupe, qui s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, a mis en place un rendez-vous mensuel, le Ti kozé portuaire. Entre pédagogie et débat sur l’avenir de cet outil majeur du développement économique de l’archipel.

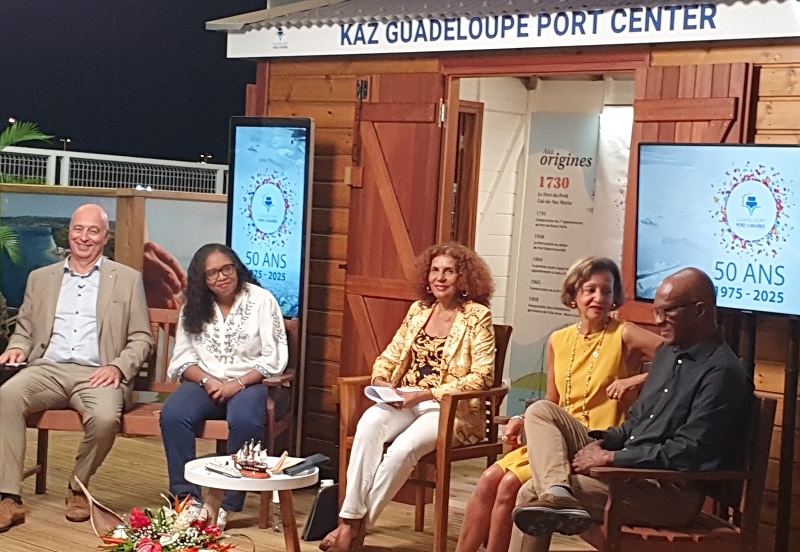

Dans un espace aménagé, la Kaz Guadeloupe Port Center, sur le site du Grand Port Maritime de Guadeloupe (Pointe-à-Pitre), le premier Ti kozé portuaire, a réuni, autour de Jean-Pierre Chalus, président du directoire du Grand Port Maritime de Guadeloupe, Marie-Luce Penchard, présidente du Conseil de surveillance du Grand Port maritime et Viviane François-Julien, directrice Communication et Politiques publiques, Myriam Alamkan, historienne maritime, Franck Garain, chercheur en histoire sociale et des étudiants de l’Université des Antilles.

Passerelle entre une riche mémoire maritime à partager et la nécessité de se projeter – avec ambition – vers l’avenir, le Ti kozé portuaire a ouvert la discussion entre histoire et perspectives de développement du Grand Port Maritime de Guadeloupe (Pointe-à-Pitre).

« Permettre aux Guadeloupéens de s’approprier l’histoire du Port »

« Notre objectif est de faire du Port de la Guadeloupe un hub pour les conteneurs et avoir du trafic qui ne soit pas destiné qu’au marché domestique de la Guadeloupe, mais en provenance ou à destination d’autres pays, indique Jean-Pierre Chalus, président du directoire du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Nous portons ce programme extrêmement ambitieux avec l’ensemble des acteurs portuaires pour montrer que le Port de la Guadeloupe est un port performant, avec des équipes formées, capable d’accueillir des navires de grande dimension. »

Avant d’entamer cette nouvelle page, le Grand Port Maritime profite de ses 50 ans, célébrés cette année, pour rappeler les grandes étapes de son évolution, et son rôle dans le développement du territoire.

« Autour de ce grand rendez-vous, nous célébrons les 50 ans du Port, précise Viviane François-Julien, directrice Communication & Politiques publiques du Grand Port Maritime de la Guadeloupe, membre du directoire. Notre ambition, c’est de permettre aux Guadeloupéens de s’approprier cette histoire maritime et portuaire riche, qui a débuté bien avant 1975. Il est important que les Guadeloupéens sachent d’où nous venons avant de se projeter dans l’avenir. Avec les différents sites du Port, nous disposons d’un patrimoine exceptionnel, notamment le siège social qui date de 1958 où des milliers de Guadeloupéens ont embarqué pour la croisière. Le Port représente un maillon essentiel dans le développement du territoire et il est important que les Guadeloupéens soient sensibilisés sur ses enjeux économiques et stratégiques. »

Le hub Antilles, un projet de territoire

Conçu comme un « outil au service du territoire », le Grand Port Maritime, tournée vers l’extérieur, entend cultiver le lien avec la population guadeloupéenne.

« Le Port est un outil de développement pour le territoire : nous devons l’équiper de toutes les infrastructures qui permettront à des investisseurs de conquérir des marchés, notamment dans la Caraïbe, commente Marie-Luce Penchard, présidente du Conseil de surveillance du Grand Port Maritime de la Guadeloupe. Le hub Antilles, envisagé pour la Guadeloupe et la Martinique est un véritable projet de territoire. Il ne concerne pas uniquement les porte-conteneurs et le transbordement : l’ensemble des travaux qui seront réalisés permettront que la zone de Jarry accueille d’autres activités. »

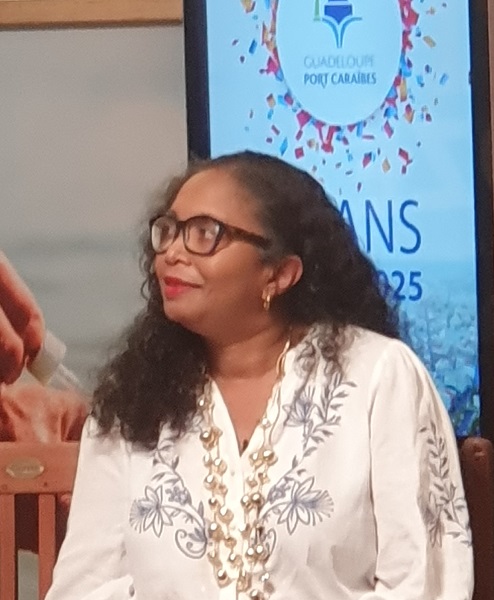

Myriam Alamkan : « L’activité économique précède l’installation portuaire »

Lors du premier Ti Kozé portuaire, vendredi 26 septembre, Myriam Alamkan, historienne maritime, a rappelé les circonstances de la mise en place du Port de Pointe-à-Pitre.

« Dès le départ, avec le site de Basse-Terre, une rade ouverte, exposée aux vents, on se rend compte qu’il faut un lieu plus sécurisé, explique l’historienne Myriam Alamkan. Jusqu’au début du XVIIIe siècle, l’activité portuaire continue à s’exercer à Basse-Terre, tout en ayant des ambitions vers la Baie du Petit Cul-de-sac où va se développer le port de Pointe-à-Pitre.

La colonisation de la Grande-Terre va permettre de faire émerger le centre de Pointe-à-Pitre. Vers les années 1730, une activité portuaire va commencer à s’installer, mais ce n’est pas encore le « grand Pointe-à-Pitre ». L’essentiel de l’économie étant encore autour de Sainte-Anne, il faudra attendre les années 1740 avec le transfert de l’amirauté à Pointe-à-Pitre pour que la ville devienne un centre portuaire de premier plan.

À chaque fois, l’activité économique précède l’installation portuaire : c’est un dialogue constant entre l’activité économie et le port qui est un outil au service d’un territoire. »

Ainsi, avec le développement de l’activité sucrière Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Le Moule, Terre-de-Bas, Marie-Galante accueilleront des sites portuaires.« Pointe-à-Pitre et Basse-Terre resteront les seuls « grands espaces portuaires, ouverts au commerce « mondialisé », précise Myriam Alamkan.