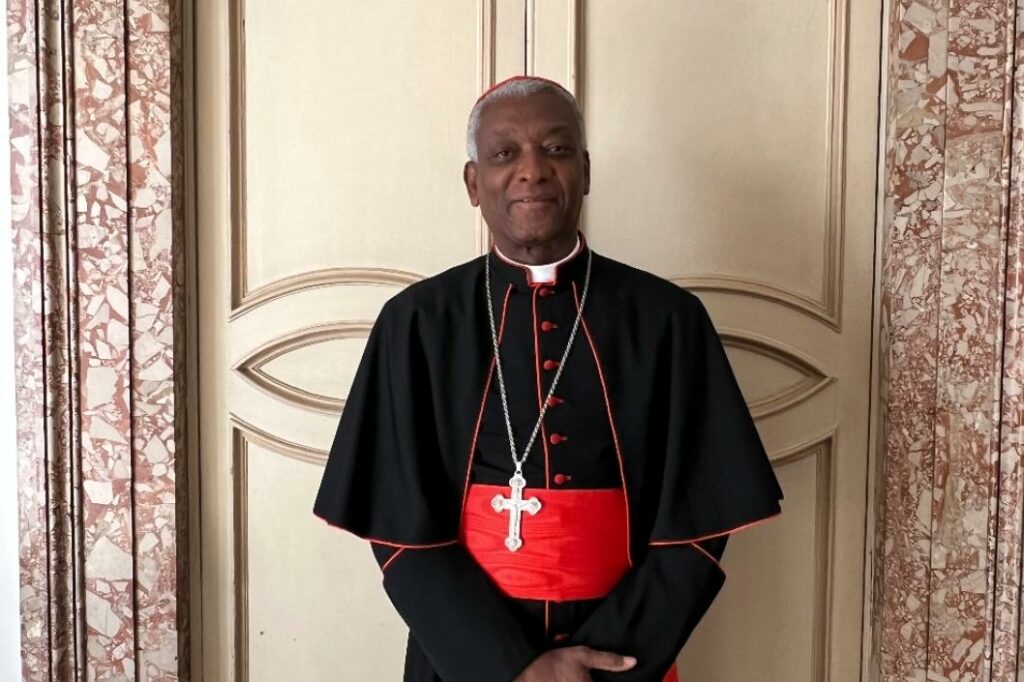

Quelques heures avant l’intronisation du pape Léon XIV, Le Nouvelliste a pu interviewer le cardinal Chibly Langlois sur son parcours, son expérience et l’avenir de l’église catholique d’Haïti. Le premier Haïtien à avoir pris part à un conclave revient dans l’entretien sur plusieurs moments qui l’ont marqué.

Frantz Duval : Cardinal Chibly Langlois, bonjour. Où est-ce que nous sommes?

Chibly Langlois : Nous sommes à Rome, bien entendu. Et nous sommes dans une maison qui accueille au niveau international des prêtres, des laïcs également, des évêques ou des cardinaux pour leur séjour ici à Rome. Il y en a qui habitent la maison parce qu’ils travaillent également au niveau du Vatican.

FD : C’est une propriété du Vatican?

CB : Effectivement.

FD : Qu’est-ce qui va se passer dans quelques heures, cardinal?

CL : On aura la messe de l’intronisation du pape. C’est la messe où il y a beaucoup d’officiels qui viennent participer pour, disons, accueillir, ou du moins honorer, le pape qui a été choisi, qui a été élu. Donc on aura beaucoup de monde sur la place Saint-Pierre.

C’est une célébration eucharistique pour l’inauguration de son ministère.

FD : C’est à la fois le chef d’État qu’on va inaugurer demain et le chef de l’Église.

CL : Oui, c’est bien ça. Sitôt qu’il est élu pape, il est investi de ses deux responsabilités, ou même de ses deux services, pour ne pas dire de ses deux autorités.

Donc, à la fois le chef ou le pasteur de l’Église universelle et le chef de l’État du Vatican.

FD : Pour que Léon XIV soit choisi, il a fallu que vous participiez avec d’autres cardinaux à un conclave. Comment ça s’est passé pour votre premier conclave?

CL : C’était une expérience riche dans le sens que c’est la première fois, on est toujours curieux de participer à quelque chose pour la première fois. Un conclave pour moi qui vient d’Haïti, qui porte, disons, toute la réalité du pays. C’est une expérience très riche. Maintenant, je ne regardais pas de loin, je n’observais pas de loin, je suis là-dedans. Une expérience riche, disons, pour voir comment, et surtout avec la configuration du collège des cardinaux, comment la diversité peut être au service de l’unité.

Il y a plusieurs visages. Le pape François a donné à l’Église cette possibilité de se représenter à travers le collège des cardinaux. Donc c’était une ambiance fraternelle, disons une ambiance ecclésiale. On s’accueille, on s’entraide. On se mettait à l’écoute les uns des autres. Durant ces congrégations qui ont précédé le conclave en tant que tel, chaque cardinal devait prendre la parole pour dire comment il voit le monde, l’Église en général. C’est un moment de partage. Là on a une idée de la réalité de telle ou telle église, ou du moins de telle ou telle vision concernant la pastorale du pape, concernant l’approche que l’on doit adopter par rapport à la réalité du monde actuellement. Et tout ça nous a préparés pour le conclave. Tout s’est déroulé dans une ambiance de prière, de méditation, cela nous a beaucoup aidés à vivre le conclave.

A partir du 7 mai, le conclave a débuté. On n’était pas du tout en contact avec le monde que ce soit par téléphone, par internet. Il fallait se mettre à l’écoute particulièrement de Dieu, de l’esprit saint parce que dans ce milieu-là et en conclave à la chapelle Sixtine on n’échangeait pas entre nous. Il s’agissait d’écouter, d’écouter celui qui nous accompagne, le cardinal qui nous a accompagnés. Il s’agissait de prier, d’écouter Dieu et de voter.

FD : Alors, si je comprends bien, pendant le conclave, il n’y a plus de prise de parole des cardinaux?

Non.

FD : Il n’y a plus de prise de parole des papabilés?

CL : Non, non, non. Pendant le conclave, en tant que tel, il n’y a pas ce genre d’intervention. Sinon, s’il y a celui qui s’occupe de présider à l’Assemblée, il donne les directives. Il dit, voilà ce qui est dit dans la Constitution pour le conclave. Voilà la marche à suivre, la procédure et on fait les élections.

FD : Pendant la congrégation, c’est-à-dire le moment où il y a la prise de parole des cardinaux, tous les cardinaux ont pris la parole ou seuls les papabiles ?

CL : Non, tous les cardinaux ont pris la parole. Il y a eu des cardinaux de plus de 80 ans, ceux qui ne votent plus, qui, eux également, ont pris la parole parce qu’ils ont une somme d’expérience. Donc ils parlent à partir de leur lieu et de leur compréhension de la réalité. Ces congrégations où tout le monde a pu prendre la parole n’ont pas été organisées à la chapelle Sixtine, c’était à la salle du Synode. Donc les cardinaux de plus de 80 ans ont pris également la parole. Nous étions beaucoup plus que 133 cardinaux.

FD : Et ceux qui pouvaient voter et ceux qui ne pouvaient plus voter.

CL : Effectivement. C’était vraiment un moment où on devait ouvrir les yeux sur la réalité de l’Église, sur la réalité du monde, sur l’avenir de l’Église et sur l’avenir du monde.

Bien entendu, à partir également de toute la richesse de l’Église, de toute la tradition de l’Église, que ce soit dans les documents, les papes que nous avons eus avant et que ce soit la parole de Dieu. Donc, c’est tout ça qui nous a préparés pour le conclave en tant que tel. Et dans la chapelle Sixtine, dans le conclave, on ne prend pas la parole.

FD : Et pendant la congrégation, vous aussi, vous avez eu à prendre la parole?

CL : Bien sûr, tout le monde.

FD : Vous avez présenté votre vision de l’Église?

CL : Oui, en effet.

FD : Ce qui signifie qu’on aurait pu vous choisir après ce discours ?

CL : Pas forcement après ce discours. Il faut dire que tous les électeurs sont également éligibles.

Alors c’est pourquoi c’est relatif lorsqu’on dit « papabile ». Quelqu’un qui est papabile, c’est parfois quelqu’un qu’on présente comme étant favori. Mais en fait, tous les électeurs sont papabiles. Parce qu’on peut vous élire. Vous comprenez? Le conclave est souverain, effectivement. Ce sont les élections qui permettent de présenter au monde ce pape que nous avons.

FD: Alors, avant de parler du pape Léon XIV, on va revenir au pape François, celui qui vous a créé cardinal. Quel est votre souvenir du pape François? Quelles étaient vos relations avec le pape François?

CL : Vous le savez très bien, le pape François est très sensible, très ouvert également, très humain. Je crois que sa proximité avec les gens, sa proximité avec toutes les personnes qu’il rencontre, et au niveau de l’Église universelle, son accueil, j’ai dit souvent qu’il a ouvert les bras pour offrir l’évangile à toute l’humanité, et quelque soit la situation des personnes, pour dire que voilà, nous sommes tous fils de Dieu. C’est le titre de son encyclique, « Fratelli tutti », nous sommes tous frères. Moi particulièrement j’ai toujours senti en lui cet amour pour Haïti, parce qu’à travers moi, c’est Haïti qu’il voyait. À travers moi, c’est l’église d’Haïti qu’il voyait. Et à chaque fois que je m’approchait de lui, il se montrait vraiment très cordial, très accueillant. Il portait en lui la souffrance d’Haïti. Lorsqu’on allait vers lui, il avait des noms, particulièrement qu’il citait, des noms de prêtres, des noms d’évêques, quand on disait que c’est Haïti.

FD : Ah, il y a des gens en Haïti qu’il suivait ?

CL : Il a des gens en Haïti qu’il connaissait, des gens qu’il avait rencontrés lui-même. Il demandait des fois de dire bonjour à un tel. Pour dire comment il est très proche de nous, et il avait une très bonne mémoire pour se souvenir de ces gens-là. Moi particulièrement, j’ai été vraiment très touché par son humanité, par, disons, sa sensibilité et, disons mieux, sa miséricorde, parce qu’il se montrait très miséricordieux, il comprenait les gens. Ce n’étais pas quelqu’un qui brusquait les gens, c’est quelqu’un qui donnait aux gens la possibilité d’espérer et d’avancer. Et son pontificat a été marqué par tout ça. D’ailleurs, nous sommes dans l’année de l’espérance. Il nous invitait à espérer, à continuer à espérer. Et je crois que c’est vraiment une force qu’il nous infuse de pouvoir espérer dans un monde où il y a tant de situations qui font désespérer, comme la situation à Haïti, où beaucoup de nos compatriotes souffrent énormément, ils ont dû laisser le pays pour aller se faire un peu de force pour aller beaucoup plus loin, une santé économique, une santé mentale. Oui, il nous a invités à espérer. Là, nous trouvons ce courage de pouvoir continuer, de pouvoir avancer vers d’autres directions.

FD : En 2014, les Haïtiens ont été surpris quand vous avez été créé cardinal. Vous, personnellement, comment vous avez reçu la nouvelle?

CL : C’était très surprenant pour moi parce que je n’étais pas consulté. Ce n’était pas seulement moi qui n’ai pas été consulté il y a d’autres cardinaux qui n’ont pas été consultés, qui ne savaient pas qu’ils allaient être cardinal. Donc, c’était très surprenant parce que j’ai appris la nouvelle d’un confrère qui m’a appelé pour me féliciter. Je lui ai dit pourquoi ? Il m’a dit vous êtes cardinal. Je lui ai dit, ah bon? Vous comprenez alors ? C’était une surprise. Il fallait accueillir ça dans la foi, dans la confiance. Et c’est ce que j’ai fait. J’ai accueilli cette nouvelle dans la confiance, dans la prière. Je me suis abandonné à Dieu lui-même, qui par les hommes l’église appelle. C’est lui qui m’appelle, il saura comment m’accompagner. Jusqu’à présent, je suis encore là pour servir.

FD : 11 ans plus tard, il y a eu l’accident de voiture, il y a eu aussi ce qui s’est passé à l’archevêché des Cayes avec le tremblement de terre qui avait frappé le Grand Sud en 2021. Il y a eu aussi l’église que vous avez conduite en Haïti. Qu’est-ce qui vous a marqué?

CL : Je suis resté marqué par beaucoup d’événements, comme vous venez de le dire, comme le tremblement de terre. Mais avant le tremblement de terre, il y a eu le cyclone en 2016. Dans le tremblement de terre, j’ai failli perdre ma vie, mais Dieu m’a sauvé. Je crois que je peux le dire vraiment, c’est Dieu qui n’a pas voulu que je ne sois pas mort dans ce bâtiment qui s’était écroulé au passage du tremblement de terre. C’est une reconnaissance à Dieu qui, lui, fait route avec moi. Également, pour l’accident. L’accident, franchement, je me retrouvais en vie. Je me disais vraiment, Dieu m’a épargné. Cela m’a donné beaucoup plus de confiance en la présence de Dieu dans ma vie. Oui, et je crois que ça me pousse beaucoup plus à m’abandonner à mon Dieu, particulièrement dans les moments les plus difficiles. Donc à ce moment-là, je ne compte pas sur mes propres forces. Il est vrai que je dois moi-même, assumer ma vie, assumer ma mission. Mais je sais que Dieu est toujours là pour me guider, surtout dans les moments où je ne vois pas trop clair ou dans les moments de grandes difficultés. Cela me conforte en quelque sorte dans la présence de Dieu dans ma vie. Voilà. En résumé, c’est ce que je peux dire.

FD : Nous allons passer maintenant au pape Léon XIV. On a vu une photo de vous et du pape Léon XIV. Vous l’avez déjà rencontré?

CL : Bien sûr, nous nous sommes rencontrés, dans les moments des congrégations. Puis on a passé tout ce moment en conclave. Après le conclave, on a eu la possibilité de célébrer avec lui, de le rencontrer, de le rencontrer après son élection. C’est après un repas que j’ai eu cette photo avec lui. Oui, je l’ai rencontré. Sur son visage, il laisse lire la sérénité, la confiance. Il laisse lire également quelqu’un qui sait ce qu’il veut, quelqu’un qui veut aller dans la bonne direction.

Oui, il attire. Il attire les gens. D’ailleurs, on peut le voir, c’est quelqu’un qui va également auprès des gens et les gens se sentent attirés par lui.

FD : Vous avez évoqué avec lui ses racines familiales haïtiennes?

CL : Je ne l’ai pas fait. Ces informations ont circulé après ses élections. On n’a pas eu le temps d’échanger sur ce sujet. Mais c’est sûr que lui, il en est informé, d’autant plus que son frère a pris la parole pour s’exprimer à ce sujet. Si jamais, dans leur famille, ils n’ont pas trop évoqué ça, au moins les gens ne parlaient pas trop de ça, mais c’est sûr qu’il y a toujours des événements qui portent les gens à chercher dans leurs racines d’où ils viennent, quelle est la nature de sa famille.

C’est sûr que lui également, il est habité par ça. J’ai bien appris par d’autres personnes qui ont été le saluer, des Haïtiens qui ont été le saluer, ils ont été surpris quand ils disent c’est Haïti. Quand ils disent c’est Haïti, lui, il réagit, et sa réaction, on sent qu’il y a beaucoup d’émotion là-dedans. Je crois qu’il y a vraiment une grande proximité.

FD : L’église, Eminence, a un rôle en Haïti. l’Église ce sont les négociations de El Rancho, ce sont les négociations qui s’étaient déroulées à la Nonciature, l’Église ce sont des prises de parole de la conférence épiscopale, l’Église est dans la cité. Comment voyez vous à l’avenir le rôle de l’Église en cheminement avec les problèmes d’Haïti, les problèmes politiques, économiques et sociaux d’Haïti?

CL : l’Église essentiellement fait son travail. C’est annoncer le Christ. Lorsqu’on dit qu’on annonce la bonne nouvelle, la bonne nouvelle c’est le Christ. Le Christ, dans ce qu’il est, reste, comme nous avons l’habitude de le dire, le même. Celui qui, en son temps, vivait au milieu de nous, en chair et en os, qui est ressuscité. Celui qu’aujourd’hui nous annonçons et que les apôtres également ont annoncé. Celui qui le sera demain. Donc c’est le même hier, aujourd’hui et demain.

L’Église aura toujours à annoncer le Christ. Alors les situations changent. Les temps deviennent différents dans ce que l’on vit, dans ce qui arrive d’histoire. Mais le Christ reste toujours cette lumière qui éclaire la réalité. Alors l’Église a cette responsabilité de projeter cette lumière sur la réalité du monde. Le travail que nos prédécesseurs comme évêques ou bien la communauté ecclésiale, ceux qui nous ont précédés, le travail qu’ils ont fait, c’était pour leur temps. Aujourd’hui, nous devons travailler en fonction de la réalité du temps. La réalité de notre pays, nous devons faire ce qui est possible pour aider à ce que cette bonne nouvelle soit accueillie et que cette bonne nouvelle puisse transformer les cœurs, transformer la réalité sociale. Donc demain, nous aurons également à faire en sorte que la bonne nouvelle devienne bonne nouvelle vraiment pour les gens. C’est pourquoi l’Église lance de temps en temps des appels pour dire, voilà, ce n’est pas ça le plan de Dieu pour le peuple haïtien par exemple. Ce n’est pas ça le plan de Dieu pour l’humanité.

Le plan de Dieu a été dicté. Le plan de Dieu a été dicté par le Sauveur, par le Christ lui-même. Nous devons nous mettre à l’écoute de son appel. Nous devons nous mettre sur sa route, nous mettre à sa suite. Question de justice, question de paix, question de vérité. Lui, il dit, je suis la vérité. Je suis la lumière. C’est-à-dire que nous devons chercher à comprendre ce qu’ils nous apportent, nous les humains, comme venant pas de nous-mêmes, venant de quelqu’un d’autre. Nous nous recevons comme nous nous sommes, des humains, mais nous nous recevons de cette source à laquelle nous devons de temps en temps retourner pour pouvoir nous rendre compte qui sommes nous.

Alors c’est cet appel, à chaque fois qu’il y a des situations d’injustice, eh bien on dit voilà, il faut retourner à la source. À chaque fois qu’il y a des situations d’insécurité, comme la situation que nous vivons actuellement en Haïti, nous disons que Dieu ne veut pas que nous vivions, n’est-ce pas, dans de telles situations, parce que Dieu veut notre bonheur, il veut notre bien. C’est pourquoi nous devons travailler à ce que la volonté de Dieu arrive, à ce que ce soit Dieu qui règne sur les cœurs, sur la cité. Effectivement lorsque l’on se met à l’écoute de Dieu, eh bien on s’accepte comme frère, on s’accepte comme sœur. Ce n’est pas le cas actuellement dans notre pays. Nous ne nous acceptons pas. Nous, nous disons, en général, il y a une très grande difficulté à nous accepter comme frère haïtien, comme sœur haïtien. Il y a cette division qui nous ronge dans le pays. Cette exclusion qui nous dérange, qui nous empêche d’avancer.

Il y en a qui ne veulent pas le bien des autres, ou du moins qui discriminent les gens à cause de telle ou telle particularité, couleur, situation sociale, ou bien question de connaissance, question d’avoir, de bien. Non, ce n’est pas ça que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c’est que nous vivions comme des frères. Quand le pape François nous dit que nous sommes tous frères, fratelli tutti, c’est un appel à nous accueillir, à nous accepter comme des frères.

Et si dans une famille on s’accepte comme des frères, comme des sœurs, comme membre d’une seule famille, mais à ce moment-là, il y a la paix, il y a l’entraide.

Alors l’Église est appelée à lancer cet appel. Chaque fois que l’on passe à côté, ou bien on s’éloigne de cette réalité, l’Église a cette mission de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle.

FD : Après El Rancho, après les négociations à la nonciature, est-ce que l’Église serait encore disponible pour aider à trouver des points de convergences entre les acteurs politiques et sociaux haïtiens ?

CL : Je viens de le dire. Le fait que nous avons la responsabilité d’éclairer, de guider comme Église dans la cité, nous restons á l’écoute également de la réalité et de voir dans quelle mesure que nous pouvons nous-mêmes faire quelque chose, ou bien est-ce que c’est le moment opportun de faire telle ou telle chose? Parce que nous sommes dans le temps. Est-ce que c’est le moment propice de donner tel type d’accompagnement. Mais l’Église est toujours prête à donner le meilleur d’elle-même pour que l’on ait une société où l’on s’accueille, une société où l’on se sent en paix, où il règne la justice. Oui, nous sommes toujours prêts à accompagner. Alors, j’ai bien dit, nous sommes dans le temps, nous nous interrogeons sur l’opportunité, sur la possibilité de le faire, à quel moment exactement il faut le faire. Voilà.

FD : La dernière fois que le président haïtien est passé au Vatican, c’est le monsieur Voltaire qui avait rencontré le pape François. À la fin de la rencontre, il avait annoncé qu’une grande conférence sur Haïti devait être organisée par le Vatican. Est-ce que vous avez des nouvelles sur cette grande conférence?

CL : Alors, si j’ai bien entendu, il avait demandé que le pape annonce l’organisation d’une grande conférence. Mais il avait demandé au pape François, qui n’est plus. Je crois que le pape François, lui, d’après ce que j’ai appris, avait pris ça très au sérieux. Mais il n’a pas pu, il n’a pas eu le temps de le faire. C’est une demande qui a tout son sens. C’est une demande que l’on devrait adresser, pas seulement au pape François, mais à plusieurs partenaires. Parce qu’Haïti devient de plus en plus un cas. L’on doit chercher à résoudre ce problème. Alors c’est pourquoi je peux dire que oui j’en ai entendu parler mais quant à la réalisation de cette conférence je crois que nous sommes encore à attendre parce que la demande était adressée à quelqu’un qui n’est plus parmi nous. Le pape qui est là actuellement, je ne peux pas dire qu’il ira dans le même sens pour avoir une conférence au niveau international, mais il est très sensible à la réalité des peuples. C’est un missionnaire qui a parcouru pas mal de pays. C’est une richesse qu’il a, ce sont des atouts qui lui donneront la possibilité d’aider, d’accompagner au niveau de l’Église universelle.

Alors je veux croire que si on continue à insister, même si ce n’est pas forcément une conférence internationale dans le sens que le président avait demandé, mais c’est sûr que attirer l’attention de la communauté internationale sur la réalité d’Haïti, le pape Léon XIV saura le faire.

FD :Le 18 mai, ce sera l’intronisation du pape Leon XIV, c’est aussi la fête du drapeau en Haïti. Vous serez présent. Est-ce que vous savez déjà qui va représenter Haïti au niveau officiel?

CL : Il y a une délégation officielle d’Haïti qui sera avec nous. Je laisse à cette délégation la possibilité de s’annoncer. Mais c’est sûr que je suis informé qu’une délégation sera présente à cette grande célébration. Haïti sera représenté. Probablement, ils feront en sorte qu’Haïti soit vu avec son drapeau.

FD : Un dernier mot, cette fois en creole. Kadinal Langloi, kisa ou ap di yon ayisyen ki ap tande w nan radyo oswa li ou nan jounal Le Nouvelliste ?

CL : Sa pou m di yon frè m, yon sè m ayisyen kap tande mwen nan yon sitiyasyon difisil. Tout ayisyen ap soufri, kit sila yo ki anndan kit sila yo ki deyò peyi a. Nan mitan soufrans sa a, fòk nou pa dezespere. Dayè nou pote nan nou kalite sa a, kote pou n kwè espwa kapab fè nou viv. Ak moso lespwa, nou ka travèse anpil dezè, anpil soufrans. Richès sa a fòk nou pa pèdi l. pa dezespere !

An menm tan, nou dwe kontinye chèche. Kontinye lite. Esperans la dwe ban nou fòs pou nou kontinye chèche wout ki pou ede nou soti nan sitiyasyon nou ye a. sitiyasyon vyolans sa a fòk nou soti ladan pou jwenn « entraide », fratènite ak lapè. Pi bon wout la, se ta fè sa san nou pa pase nan youn touye lòt. Tankou m t di deja, nou kòmanse lagè men nou pa konn kilè l ap fini. Paske chak moun ki anfas lòt ap chèche pi bon zam pou ta detwi lòt la. Zam nan, li ap tounen kont nou kan menm. Sa vle di, depi nou sèvi ak zam, zam nan se li ki ap touye nou. Si nou te ka chèche jwenn lapè sa a san nou pa batay ak zam se sa ki t ap pi bon.

Nan kontèks nou ye la jodi a, li mande pou nou chèche bon wout la pou ede nou soti kòm pèp. Nan kontèks entènasyonal la, menm nan nivo vwazen nou yo, nou santi yo vle ede nou men yo pavle ale nan wout vini ak gwo zam pou kraze brize. Se pitit pèp la ki gen zam nan men li. Li ap viv nan mitan pèp. Ou pa gen yon lame ki kanpe anfas ou pou di ou pral batay pou detwi l. ou gen moun ki anndan yon popilasyon ki fè kò ak yo. Si ou ale pou tire nan mitan popilasyon an, ou ap tire menm moun ki inosan. Epi nou gen yon dal timoun ki anwole nan koze sa. Kidonk si nou ta jwenn yon chemen ki pou ta ede nou soti san nou pa kontinye fè san koule, se sa ki tap pi bon,

Nan sans sa a, nou envite tout ayisyen endistenkteman, moun ki nan gouvènman, politisyen, entèlekstyel, moun ki nan biznis, popilasyon an ki nan soufrans, ki pa ka manje, nou envite menm moun ki gen zam nan men yo, pou nou chèche chemen lapè. Nou envite menm moun ki gen zam yo rantre nan yon dinamik ki ta fè nou viv nan lapè san nou kontinye fè san koule, An nou chèche lapè pou nou kapab viv byen. An nou chèche lajisis. An nou chèche sa ki byen, sa ki vrè pou pèp ayisyen an.

Source : Le Nouvelliste