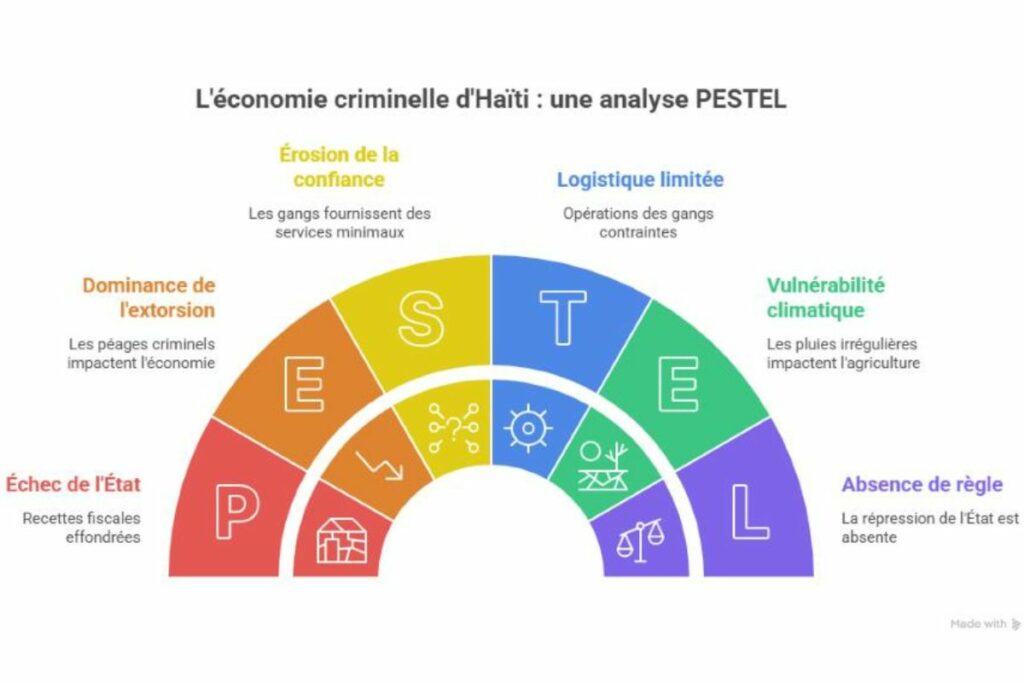

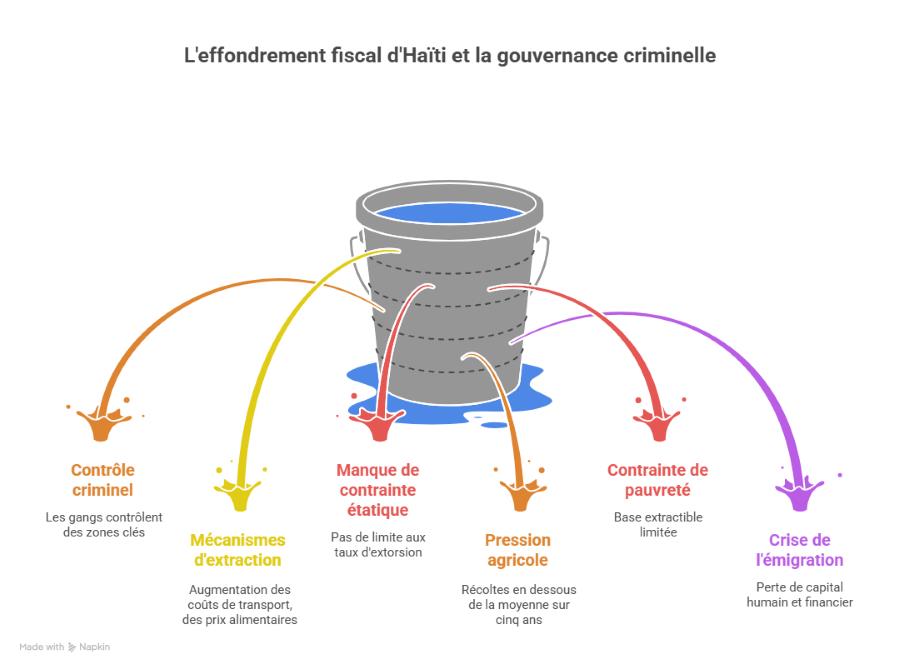

Un effondrement fiscal documenté. Les chiffres sont implacables.

Les recettes fiscales haïtiennes ont chuté à 5,2 % du PIB en 2024, contre 6,3 % en 2023, selon la Macro Poverty Outlook de la Banque mondiale. Ce ratio, parmi les plus faibles au monde, témoigne d’un État qui a perdu sa capacité fondamentale de prélèvement fiscal.

Parallèlement, la coalition criminelle Viv ansanm, formée en 2023, contrôle entre 80 et 90 % de Port-au-Prince selon les rapports onusiens, avec une estimation convergente autour de 85 %. Les péages imposés par ces groupes, documentés par Mercy Corps entre 500 et 5 000 gourdes haïtiennes selon le type de véhicule et de marchandise, constituent désormais le système de prélèvement dominant sur le territoire.

Cette substitution de l’autorité fiscale pose une question théorique précise : les gangs appliquent-ils, consciemment ou non, le principe de la courbe de Laffer à leur système d’extorsion ? Existe-t-il un taux optimal au-delà duquel leurs revenus diminueraient par destruction de la base économique ?

Les mécanismes d’extraction : données empiriques

Le Programme alimentaire mondial (PAM) documente dans ses rapports 2024 la multiplication des points de contrôle sur les axes commerciaux, générant une hausse mesurable des coûts de transport qui se répercute sur les prix alimentaires. Le terminal de Varreux, qui selon les analyses de sécurité alimentaire stocke plus de 70 % des produits pétroliers du pays, fait l’objet de blocages intermittents de 48 à 72 heures, stratégie qui maximise l’impact économique sans les coûts d’une occupation permanente.

Les travaux de Konrad et Skaperdas (1998), publiés dans le Journal of Economic Behavior & Organization, modélisent mathématiquement cette dynamique : un prédateur rationnel module son taux d’extraction pour maintenir la viabilité de sa base économique. Balletta et Lavezzi (2023), dans leur étude empirique sur la Sicile, confirment cette hypothèse avec des données concrètes : les taux d’extorsion mafieuse varient de 40 % pour les micro-entreprises à 2 % pour les grandes sociétés, une discrimination tarifaire qui maximise les revenus totaux.

La particularité haïtienne, c’est l’absence de contrainte étatique. Dans le modèle théorique standard, la capacité répressive de l’État limite le taux d’extorsion optimal. En Haïti, cette variable est proche de zéro, ce qui devrait théoriquement permettre des taux plus élevés. Pourtant, les observations suggèrent une modération relative, confirmant l’existence d’autres contraintes limitantes.

Secteur agricole : les données de la pression différenciée

L’agriculture représente 16 % du PIB haïtien et emploie 45 à 50 % de la population active selon les indicateurs de développement mondial (WDI) de la Banque mondiale. Le PIB global s’est contracté de 4,2 % en 2024 selon la même source, avec un repli marqué du secteur agricole.

La FAO et FEWS NET, dans leurs bulletins de 2024, documentent des récoltes inférieures à la moyenne quinquennale, résultat de trois facteurs mesurables : l’insécurité (affectant l’accès aux terres), la hausse des coûts logistiques (documentée par le PAM), et les variations climatiques (précipitations irrégulières enregistrées par les stations météorologiques).

La résilience relative du secteur s’explique par des facteurs objectifs. Premièrement, la distance géographique entre zones de production rurales et épicentres de violence urbaine, cartographiée par OCHA. Deuxièmement, la structure de subsistance dominante : avec des exploitations moyennes de moins d’un hectare selon le recensement agricole, le surplus extractible reste structurellement limité.

Les témoignages collectés sur le terrain suggèrent une modulation saisonnière des prélèvements : minimaux pendant les périodes de soudure quand les liquidités paysannes sont au plus bas, ils augmentent après les récoltes. Cette variation temporelle, si elle se confirme, indiquerait une compréhension empirique des contraintes de trésorerie agricole par les groupes criminels.

Comparaisons internationales : des données convergentes

Au Salvador, la Banque centrale et le PNUD ont estimé que l’extorsion représentait jusqu’à 3 % du PIB avant les opérations de répression de 2019-2022, avec 70 % des entreprises affectées dans les zones contrôlées. Les données micro-économiques collectées par la BID (2016) montraient une corrélation négative entre taux d’extorsion et survie des entreprises : au-delà de 15 % du chiffre d’affaires, le taux de fermeture doublait.

En Sicile, Balletta et Lavezzi (2023) ont analysé 1 200 cas d’extorsion documentés entre 2010 et 2020. Leurs résultats confirment empiriquement la courbe de Laffer criminelle : les revenus d’extorsion suivent une fonction concave du taux, avec un maximum autour de 8-10 % pour les entreprises moyennes. Au-delà, les faillites et délocalisations réduisent les recettes totales.

En Somalie durant la période de guerre civile, les seigneurs de guerre ont développé des systèmes de taxation dans leurs fiefs respectifs. Les études disponibles suggèrent une convergence remarquable vers des taux similaires (10-15 % sur les activités commerciales) malgré l’absence de coordination, illustrant peut-être une forme de sélection naturelle économique où seuls les taux « viables » persistent.

Gouvernance criminelle : observations empiriques

Les rapports d’OCHA et de MSF documentent des formes de régulation criminelle dans les territoires contrôlés. Les données d’accès humanitaire compilées par OCHA montrent que 47 % des tentatives d’accès médical en zone contrôlée nécessitent une négociation préalable, avec un taux de succès variable selon les groupes (de 20 à 80 % selon les territoires).

Cette provision minimale de « services » modifie l’économie de l’extorsion. Les enquêtes de perception (Mercy Corps, 2024) indiquent que dans certains quartiers, 30 % des résidents considèrent les paiements aux gangs comme « partiellement justifiés » par les services rendus (sécurité relative, arbitrage de conflits). Cette légitimation partielle déplace théoriquement la courbe de Laffer vers la droite, augmentant le taux d’extraction tolérable.

Le phénomène rappelle l’analyse classique de Charles Tilly sur la formation des États européens : la transformation progressive du banditisme en proto-État par la routinisation de l’extraction et la fourniture de protection. En Haïti, cette évolution s’observe en accéléré, comprimée sur quelques années plutôt que sur des siècles.

Contraintes structurelles : les limites quantifiables

La pauvreté constitue la première contrainte. Avec 59 % de la population sous le seuil de pauvreté national et 20 % en pauvreté extrême (Banque mondiale, 2024), la base extractible est mathématiquement limitée. Le revenu médian par habitant, estimé à moins de 2 dollars par jour, fixe un plafond absolu à l’extraction.

L’émigration, documentée par l’OIM à plus de 300 000 départs depuis 2021, représente une hémorragie de capital humain et financier. Chaque vague de violence provoque des pics d’émigration mesurables dans les statistiques consulaires des pays voisins, réduisant mécaniquement la base taxable.

La fragmentation territoriale, cartographiée par le Global Initiative Against Transnational Organized Crime, recense plus de 200 groupes armés distincts. Cette atomisation crée une concurrence qui, selon la théorie économique standard, devrait pousser les « prix » (taux d’extorsion) vers le bas dans les zones disputées. Les observations empiriques confirment des taux plus faibles dans les zones frontalières entre territoires de gangs rivaux.

Les capacités logistiques limitées constituent une contrainte supplémentaire. Maintenir des points de contrôle nécessite des ressources humaines permanentes, estimées à 5-10 hommes par barrage selon les observations de terrain. Avec des effectifs totaux estimés à 15 000-20 000 membres actifs pour l’ensemble des gangs (BINUH, 2024), la couverture territoriale complète est mathématiquement impossible.

Impact macroéconomique : les indicateurs

Le PIB haïtien s’est contracté de 4,2 % en 2024 (Banque mondiale), avec des variations sectorielles marquées : -7 % pour le commerce, -5 % pour les transports, mais seulement -2 % pour les services informels moins exposés à l’extorsion routière. Cette différenciation sectorielle confirme le lien causal entre intensité de l’extorsion et performance économique.

L’inflation, mesurée à 22,8 % en glissement annuel par l’IHSI (Institut haïtien de statistique et d’informatique), reflète en partie les surcoûts logistiques. Le PAM estime que les coûts de transport représentent désormais 35 % du prix final des denrées alimentaires dans la capitale, contre 20 % en 2020. Cette hausse de 15 points de pourcentage peut être largement attribuée aux péages criminels et aux détours imposés par l’insécurité.

La dollarisation atteint 69 % des dépôts bancaires selon la BRH (juin 2024), réduisant la base monétaire en gourdes de 40 % en termes réels depuis 2022. Cette fuite vers le dollar, mécanisme de protection contre l’incertitude, limite drastiquement l’efficacité de la politique monétaire. Le multiplicateur monétaire est tombé à 1,2, son plus bas niveau historique, indiquant une économie qui fonctionne de plus en plus en liquide.

L’investissement privé s’est effondré de 60 % depuis 2020, selon les estimations du FMI. Les enquêtes auprès des entreprises révèlent que les coûts de sécurité représentent désormais 15 à 20 % des charges d’exploitation, contre 3 % en 2018. Ce quintuplement des coûts sécuritaires absorbe l’essentiel des marges et décourage tout investissement productif.

L’équilibre extractif : entre données fragmentaires et tendances observables

Les données disponibles, bien que parcellaires, dessinent les contours d’un équilibre économique dégradé mais relativement stable. Les témoignages recueillis par Mercy Corps et d’autres ONG convergent vers des taux d’extorsion oscillant entre 10 et 20 % de la valeur des transactions selon les secteurs. Ces niveaux, bien que considérables, semblent calibrés pour maintenir l’activité économique minimale nécessaire à la poursuite de l’extraction.

La Chambre de commerce d’Haïti documente une contraction de 30 % du nombre d’entreprises formellement enregistrées depuis 2020. Cette érosion significative du tissu productif formel s’accompagne probablement d’un basculement vers l’informel, stratégie classique d’évitement fiscal qui s’applique aussi à l’extorsion criminelle. Le fait que 70 % des entreprises survivent malgré la pression suggère que le système n’a pas atteint son point de rupture.

Le projet Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), base de données qui répertorie les incidents violents à travers le monde, enregistre pour Haïti une moyenne de 15 événements sécuritaires par semaine en 2024. Ces données, qui incluent affrontements entre gangs, kidnappings et attaques contre civils, fournissent une mesure quantifiable bien qu’imparfaite du climat d’insécurité. L’Organisation internationale pour les migrations observe une corrélation directe entre ces pics de violence et les départs massifs, avec des augmentations de 40 % des passages frontaliers lors des semaines les plus violentes.

La Banque mondiale, dans ses projections pour Haïti, estime que le maintien du statu quo sécuritaire maintiendrait l’économie autour de 75 % de son niveau de 2018. Cette stagnation à un niveau dégradé correspond à ce que la théorie économique qualifierait d’équilibre de basse intensité : suffisant pour la survie du système extractif, insuffisant pour tout développement. L’écart de 25 % par rapport au potentiel économique sans extorsion représente, en quelque sorte, le coût macroéconomique de l’économie criminelle.

Les zones franches : un cas particulier

Les zones franches industrielles, notamment le parc de Caracol et la SONAPI, illustrent une forme sophistiquée d’adaptation à l’économie criminelle. Ces espaces, qui génèrent 90 % des exportations manufacturières selon les données douanières, font l’objet d’une stratégie d’extraction indirecte documentée par plusieurs sources.

Plutôt que d’attaquer frontalement ces zones – ce qui déclencherait le départ immédiat des investisseurs étrangers – les gangs prélèvent sur la périphérie : transport des employés, commerce informel autour des sites, sous-traitants locaux. Le coût total de ces prélèvements, estimé par extrapolation des témoignages à 8-12 % de la masse salariale, reste juste en dessous du seuil qui rendrait les opérations non viables.

Cette approche révèle une compréhension intuitive de l’élasticité différenciée de la demande. Les multinationales, hautement mobiles, sont épargnées. Les travailleurs locaux, captifs géographiquement, supportent l’essentiel du fardeau. C’est une forme de discrimination tarifaire du troisième degré, théorisée par Pigou mais appliquée ici dans un contexte criminel.

Les paramètres de la reconstruction

Avec 5,2 % du PIB en recettes fiscales, l’État haïtien dispose d’environ 90 millions de dollars annuels pour l’ensemble de ses fonctions régaliennes, soit moins de 8 dollars par habitant. À titre de comparaison, même les États les plus pauvres d’Afrique subsaharienne mobilisent en moyenne 50 dollars par habitant. Le Rwanda, souvent cité comme modèle de reconstruction post-conflit, collecte 140 dollars par habitant.

Le coût de sécurisation d’un kilomètre de route, estimé par la MINUSTAH à 50 000 dollars annuels en contexte haïtien, impliquerait un budget sécurité de 150 millions de dollars juste pour les 3 000 kilomètres d’axes principaux. C’est mathématiquement impossible avec les recettes actuelles, même en y consacrant l’intégralité du budget.

La théorie économique (Besley et Persson, 2011, « Pillars of Prosperity ») établit qu’en dessous de 12-15 % du PIB en recettes fiscales, un État ne peut assurer ses fonctions minimales. Haïti se trouve donc dans une « trappe à faible capacité » dont la sortie nécessite un choc externe positif massif. Les simulations économétriques suggèrent qu’il faudrait tripler les recettes fiscales en cinq ans pour atteindre le seuil de viabilité.

La dimension temporelle : urgence et long terme

L’analyse dynamique révèle une course contre la montre. Chaque année supplémentaire dans l’équilibre criminel actuel érode davantage la base productive. Les modèles de croissance endogène prédisent qu’en dessous d’un certain stock de capital (humain et physique), la récupération devient exponentiellement plus difficile.

Les données sur l’éducation sont particulièrement alarmantes. Avec 70 % des écoles fermées ou fonctionnant de manière intermittente dans les zones affectées (UNICEF, 2024), une génération entière grandit sans instruction formelle. Le coût économique de cette « génération perdue » se chiffrera en points de PIB perdus pendant des décennies.

L’infrastructure se dégrade à un rythme accéléré. Le réseau routier, déjà limité, perd 5 % de sa capacité chaque année selon les estimations du MTPTC. Sans maintenance, 50 % des routes secondaires seront impraticables d’ici 2030, isolant définitivement certaines régions productives.

A suivre sur Le Nouvelliste