PAR JEAN-MARIE NOL*

La Guadeloupe est à un tournant mémoriel. Entre le poids d’une mémoire historique encore vive surtout en ce mois de mai, et les secousses d’un présent économique en crise, l’île se cherche un futur. Mais c’est précisément dans cette tension identitaire, dans cet entrelacement entre mémoire, crise et perspective, que peut émerger une nouvelle stratégie de développement économique audacieuse et salutaire.

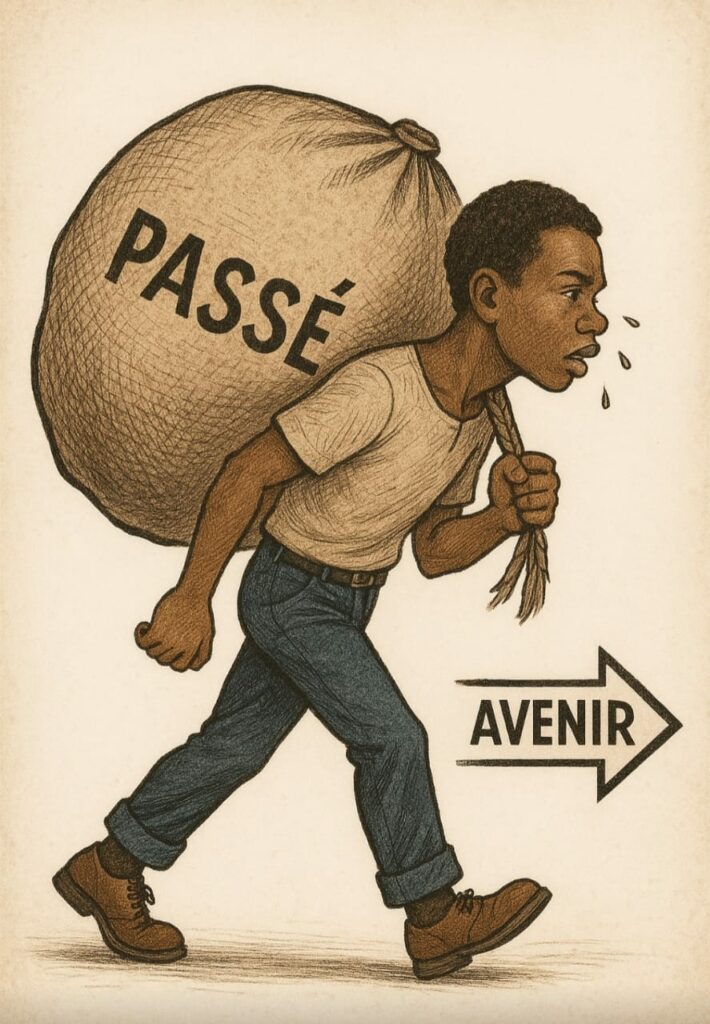

L’histoire de la Guadeloupe est marquée par des ruptures et des traumatismes. Esclavage, colonisation, dépendance institutionnelle : autant de strates mémorielles qui façonnent encore aujourd’hui les comportements individuels, les représentations collectives et les choix économiques. Pourtant, cette mémoire ne doit pas rester un fardeau. Elle peut devenir une force de résilience, un socle, un levier de transformation.

Non pas en se limitant à la réparation du passé, mais en ouvrant un espace de projection, une mémoire du futur. Penser cette mémoire du futur, c’est assumer une posture de construction plutôt que de réclamation, c’est se donner le droit d’imaginer un avenir qui ne soit plus écrit à Paris mais pensé et bâti à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, dans chaque commune, chaque quartier.

Cette réinvention est d’autant plus urgente que l’environnement mondial se complexifie. Les crises géopolitiques, climatiques et économiques dessinent un monde instable, imprévisible, fragmenté. Dans ce contexte, l’illusion d’un soutien illimité de l’État français s’effrite. L’heure est au sevrage financier des transferts publics, à la prise d’autonomie économique, à la responsabilisation stratégique à partir d’un nouveau modèle économique et social.

Le modèle d’assistanat touche ses limites : il alimente l’immobilisme, étouffe l’initiative, et perpétue une dépendance stérile. La différenciation territoriale, telle qu’elle est aujourd’hui esquissée par l’État, ne porte pas un projet d’émancipation mais une logique de rentabilité. La Guadeloupe doit donc se doter de sa propre vision, adaptée à ses réalités, articulée à ses aspirations profondes.

Or, le tissu économique local se fragilise. Les TPE et PME, colonne vertébrale de l’économie guadeloupéenne, s’effondrent lentement les unes après les autres. La flambée des coûts, les lenteurs administratives, la concurrence des grandes enseignes et l’inadaptation des politiques publiques créent un terrain stérile pour l’initiative. L’échec ne vient pas seulement des chiffres, mais de plus loin : d’un inconscient collectif marqué par les blessures non digérées, les peurs héritées, les réflexes d’auto-censure.

C’est là que la mémoire rejoint l’économie : pour guérir les blocages, il faut comprendre les racines profondes des comportements. L’histoire influence la manière dont une société ose — ou non — entreprendre, créer, innover. Mais, aujourd’hui, force est de constater que partout en France, les PME sont balayées par la crise et que la Guadeloupe n’est pas épargnée.

Alors qu’en France hexagonale , le sommet Choose France bat son plein dans les ors du château de Versailles avec son cortège de milliards d’euros investis, c’est un tout autre paysage économique qui se dessine dans les coulisses des tribunaux de commerce. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en ce début d’année 2025, près de 18 000 entreprises françaises ont été placées sous procédure judiciaire.

Les plans de sauvegarde, les redressements et les liquidations s’enchaînent à un rythme que l’on n’avait plus connu depuis quinze ans. Cette onde de choc n’épargne aucune région, aucun secteur. Et la Guadeloupe, territoire ultramarin à l’économie fragile et fortement dépendante de la métropole comme au vieux temps de la colonisation , subit de plein fouet cette nouvelle tempête.

À l’origine de cette crise généralisée, une conjonction de chocs économiques qui, en s’empilant, ont fracturé les équilibres précaires des PME. Hausse vertigineuse des prix de l’énergie, inflation persistante, guerre en Ukraine, tensions commerciales ravivées par les droits de douane des États-Unis… L’incertitude règne. Et les entrepreneurs, même les plus aguerris, peinent à naviguer dans cet océan d’instabilité.

L’exemple de l’entreprise sucrière Gardel, fabricant de sucre et de bagasse pour l’énergie, illustre cette spirale infernale. En quelques mois, sa production et ses commandes s’effondrent à cause des aléas climatiques, ses coûts explosent, et l’entreprise, bien qu’historiquement solide, devrait peut être demander dès l’année prochaine son placement en redressement. Ce scénario, d’apparence lointaine, résonne étrangement avec le vécu de nombreuses PME guadeloupéennes.

Le tissu économique local repose majoritairement sur des TPE et PME familiales, souvent ancrées dans des activités traditionnelles – commerce, artisanat, BTP, agrotransformation – qui peinent à résister aux soubresauts de l’économie globale. La flambée des prix de l’énergie, en particulier, a eu un effet ravageur sur des entreprises dont les marges sont souvent étroites.

Dans l’agroalimentaire, par exemple, les petites unités de transformation du fruit ou du poisson ont vu leur facture énergétique doubler, voire tripler, sans possibilité de répercuter ces hausses sur des consommateurs eux-mêmes pris à la gorge par l’inflation alimentaire. La trésorerie s’effondre, les retards de paiement s’accumulent, les licenciements deviennent inévitables.

Ce phénomène est amplifié en Guadeloupe par des spécificités structurelles. L’éloignement géographique accroît les coûts logistiques et d’approvisionnement, particulièrement sensibles en période de tensions sur les chaînes mondiales.

La dépendance au fret maritime, dont les tarifs ont flambé depuis la pandémie, fragilise davantage les PME insulaires. Par ailleurs, la concurrence des grandes enseignes métropolitaines ou internationales, mieux armées pour absorber les chocs, marginalise encore un peu plus les initiatives locales.

Le recours aux procédures collectives devient une stratégie de survie pour de nombreux chefs d’entreprise. Mais ces démarches, bien qu’encadrées, sont coûteuses, longues, et souvent déstabilisantes. Elles impliquent une réorganisation complète, des négociations difficiles avec les banques, la recherche de nouveaux financements…

Une complexité qui dépasse souvent les capacités des petites structures locales, dont les dirigeants n’ont ni les moyens humains, ni les outils juridiques pour affronter ces défis. Certains préfèrent alors fermer discrètement, entraînant avec eux des emplois, un savoir-faire, un pan de l’économie insulaire.

Dans un tel contexte, la visibilité est un bien précieux – et tragiquement rare. Les chefs d’entreprise guadeloupéens le disent : ils naviguent à vue, sans repères clairs, entre promesses politiques, aides insuffisantes et plans conjoncturels trop généraux pour s’adapter aux réalités ultramarines. La succession rapide de gouvernements en France hexagonale ajoute à ce flou stratégique. Il ne suffit pas d’injecter de l’argent dans l’économie pour éviter les naufrages. Il faut une politique économique cohérente, adaptée aux territoires, qui valorise les dynamiques locales et stabilise les perspectives.

Le cas du secteur du BTP local est à ce titre révélateur. Après avoir connu un regain relatif post-Covid grâce aux plans de relance, il est aujourd’hui de nouveau menacé par l’insuffisance de la commande publique. L’envolée du coût des matériaux, combinée aux retards administratifs dans les appels d’offres publics, provoque des arrêts de chantiers et des licenciements en cascade notamment à la carrière de Deshaies.

Les jeunes entreprises, créées dans l’enthousiasme de la relance, se retrouvent à devoir licencier, voire fermer boutique. Une situation qui génère désillusion, précarité, et accentue les fractures sociales déjà présentes sur le territoire.

Mais, derrière ces chiffres, ce sont aussi des drames humains qui se jouent. Chaque plan social est un coup porté à des familles, à des communautés entières. Comme l’a souligné la CGT en France hexagonale en dressant une carte des plans sociaux : ce sont des vies bouleversées, des espoirs anéantis, des jeunes qui se détournent encore davantage de l’entrepreneuriat.

En Guadeloupe, où le tissu social est étroitement lié aux entreprises familiales, ces fermetures résonnent comme des ruptures douloureuses, tant économiques qu’identitaires.

Pourtant, des solutions existent. Elles passent par un soutien ciblé, une fiscalité adaptée avec la création d’une zone franche globale , un accompagnement renforcé des PME en difficulté. Il faut aussi encourager la transition énergétique pour atténuer la dépendance aux importations et aux fluctuations du marché mondial. Miser sur les circuits courts, la formation, la digitalisation adaptée aux réalités locales. En somme, il faut une stratégie de résilience, pensée avec et pour les acteurs économiques guadeloupéens.

Dans un monde devenu imprévisible avec l’irruption de l’intelligence artificielle , les PME sont les sentinelles de l’économie. Elles alertent, par leurs difficultés, sur les failles du système. Les écouter, c’est déjà agir. Et en Guadeloupe, comme ailleurs, il est encore temps de transformer cette crise en opportunité, à condition de faire des choix courageux et durables en matière de transformation de l’actuel modèle économique.

Trois piliers devraient structurer cette ambition : une transition écologique résolue, une relocalisation de l’économie productive, et une mobilisation massive de la jeunesse. Produire autrement, consommer localement, former les jeunes aux métiers d’avenir, valoriser les savoir-faire endogènes : autant de chantiers qui peuvent transformer la vulnérabilité en résilience. Mais cela suppose une volonté politique claire, un sursaut collectif, une réappropriation du destin.

Penser l’avenir économique de la Guadeloupe ne peut donc se faire sans relire le passé. Non pour s’y enfermer, mais pour y puiser une énergie, une identité, une capacité de projection. C’est à cette condition que la Guadeloupe cessera de n’être qu’un territoire périphérique pour redevenir ce qu’elle a toujours été dans son essence : un territoire d’invention, de création et de renaissance. À condition d’oser, enfin, écrire sa propre page d’histoire économique.

Entre mémoire des douleurs et mémoire des projets, une nouvelle voie peut émerger : celle d’un peuple réconcilié avec lui-même, maître de son destin, et enfin prêt à faire de son futur économique un tremplin plutôt qu’un fardeau.

*Economiste