PAR JEAN-MARIE NOL*

En ce mois de mai, empreint de mémoire et d’histoire, la Guadeloupe et la Martinique se trouvent à un tournant de leur destin. Leurs territoires portent en eux les stigmates d’un passé colonial douloureux et les incertitudes d’un présent fragilisé. Pourtant, dans cette tension permanente entre mémoire et actualité, se dessine la possibilité d’une réinvention.

Se libérer des chaînes du passé, non pour l’oublier, mais pour le comprendre et l’intégrer pleinement. S’émanciper des difficultés du présent, non pour les nier, mais pour les dépasser. Tel est le chemin exigeant mais nécessaire pour que ces sociétés insulaires puissent enfin penser un avenir à la hauteur de leurs aspirations.

Le mois de mai, dans les Antilles françaises, résonne avec la commémoration de l’abolition de l’esclavage. Chaque année, les cérémonies officielles tentent de rendre hommage aux victimes de cette histoire, mais elles peinent à contenir les interrogations persistantes qui traversent les consciences : le passé continue-t-il de peser sur le présent ? Le traumatisme de la colonisation et de l’esclavage se transmet-il biologiquement et psychiquement ?

Ces interrogations ne relèvent plus du seul champ symbolique ou philosophique. Elles s’inscrivent désormais dans les sciences humaines, la biologie, la psychologie et les revendications politiques. La mémoire du passé esclavagiste est tout sauf figée : elle est dynamique, conflictuelle, vivante. Elle façonne les mentalités, alimente les résistances, engendre des souffrances et nourrit des espérances.

Les événements historiques ne sont pas des vestiges inertes. Ils sont des sédiments actifs dans la construction des sociétés contemporaines. L’éruption de la montagne Pelée en 1902, par exemple, n’a pas seulement enseveli la ville de Saint-Pierre sous la lave. Elle a mis en lumière l’arrogance coloniale, l’inconscience des élites, l’invisibilisation des alertes populaires. Cette catastrophe naturelle fut aussi une catastrophe politique et sociale.

La Martinique en porte encore les séquelles. Le silence entretenu autour de ce drame est révélateur d’un rapport ambigu à la mémoire : glorification d’un passé révolu, mais incapacité à en tirer des leçons profondes. Cette ambivalence traverse également les débats autour des symboles du passé colonial, comme en témoigne la chute de la statue de Victor Schœlcher en 2020. Ce geste, souvent réduit à une dégradation, est en réalité un acte politique, un appel à revisiter l’histoire non plus du point de vue des sauveurs, mais de celui des résistants. Car l’histoire des Antilles ne commence pas avec l’abolition décrétée par Paris : elle commence dans les plantations, dans les révoltes, dans les luttes pour la dignité.

Le combat pour une histoire plurielle dépasse les statues. Il investit les manuels scolaires, les médias, la langue, la publicité. Il remet en question les figures héroïques imposées, les récits à sens unique. Il dérange, car il oblige à repenser les fondements du récit national français, encore largement aveugle aux crimes du passé colonial. Cette tension se matérialise aussi dans les prétoires : le militant Franco Lollia, condamné pour avoir tagué « Négrophobie d’État », n’a pas vandalisé une statue, il a dénoncé un système.

Ce sont les fondements idéologiques de l’histoire officielle qui vacillent sous les coups de boutoir de cette jeunesse antillaise décoloniale. Jusqu’aux étiquettes de rhum, aux campagnes publicitaires, aux chansons, tout est devenu terrain de lutte pour une reconnaissance de la vérité et de la dignité.

Mais l’histoire ne se résume pas aux monuments. Elle se joue aussi dans les archives, dans les cartes, dans les terrains oubliés. Ainsi, la figure du colonel Louis Delgrès, martyr de la résistance guadeloupéenne à l’ordre esclavagiste, mérite une relecture. La version officielle, qui le situe au Matouba pour son sacrifice final, est contredite par de nouveaux travaux.

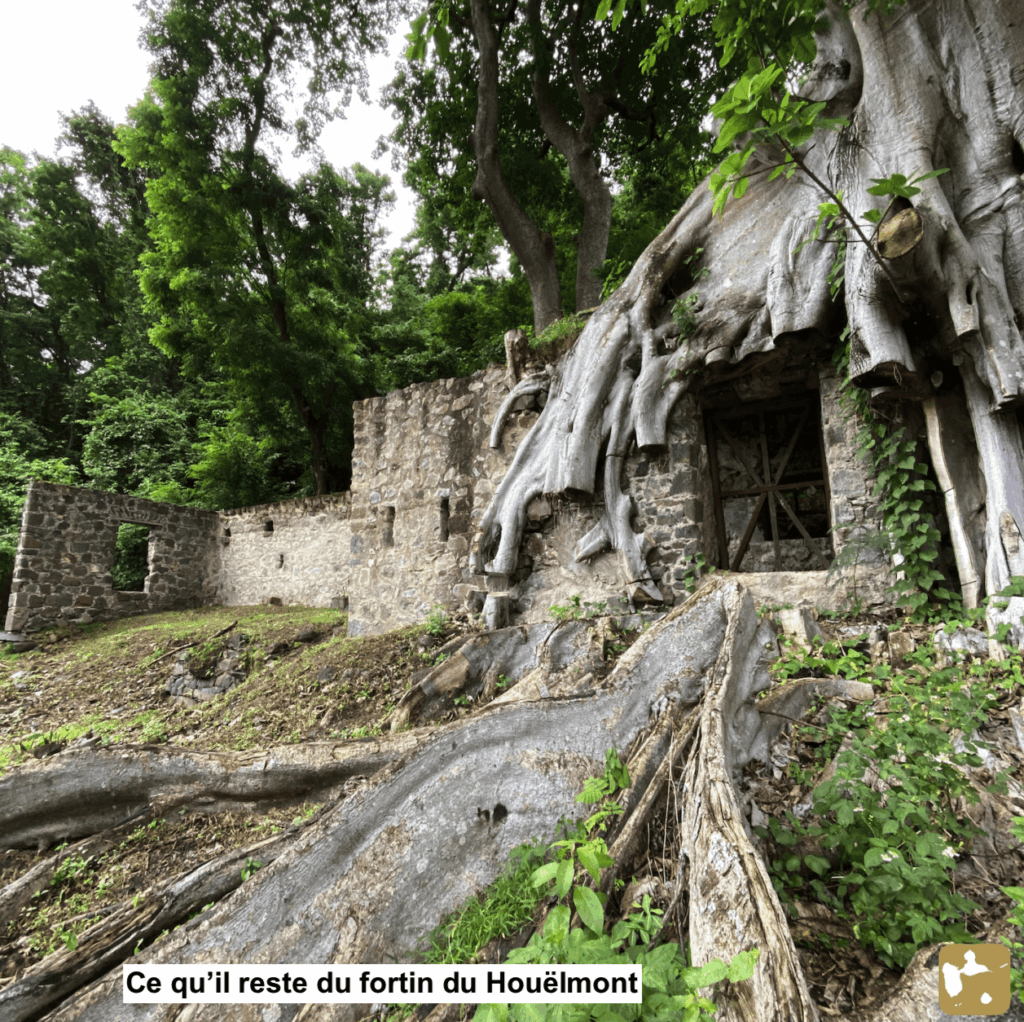

Une hypothèse alternative, fondée sur une étude rigoureuse du terrain et des cartes militaires de l’époque, affirme que le véritable lieu de l’explosion serait le fortin du Houëlmont. Ce site stratégique, équipé d’une poudrière, correspondrait mieux à une logique de repli et de résistance organisée. Cette lecture, encore marginale, mérite d’être versée au débat historiographique. Car ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement un lieu, mais une compréhension plus fine des choix, des stratégies, des sacrifices de ceux qui ont combattu pour la liberté.

Ces révisions historiques ne sont pas anecdotiques. Elles rejoignent les découvertes de la science contemporaine, en particulier de l’épigénétique. Des études montrent que les traumatismes peuvent laisser une empreinte sur l’expression des gènes et se transmettre sur plusieurs générations. Dans les sociétés post-esclavagistes, cette hypothèse prend une résonance particulière. Elle offre un nouveau cadre d’analyse pour comprendre les troubles psychiques, la détresse sociale, les fragilités collectives. En Guadeloupe, près de la moitié des actifs seraient en détresse psychologique.

Ce chiffre n’est pas le fruit du hasard. Il est la conséquence d’un empilement de traumatismes, d’un non-dit collectif, d’un héritage refoulé. Mais l’épigénétique n’est pas une fatalité. Elle est aussi une promesse de transformation. Les approches thérapeutiques comme la psychogénéalogie ouvrent des pistes de résilience, en invitant chacun à explorer son histoire collective et familiale, de manière à comprendre les transmissions inconscientes, à panser les blessures invisibles.

Ce mal-être ne se limite pas à la sphère psychologique. Il s’inscrit dans un contexte économique difficile. En 2024, la Martinique a connu une récession économique inquiétante. En Guadeloupe, la précarité s’installe durablement. En 2024, l’économie martiniquaise a connu un net recul, marqué par des tensions sociales, des aléas climatiques et une visibilité incertaine.

Les secteurs de l’agriculture, du BTP et du commerce ont été particulièrement touchés. Toutefois, début 2025, un léger frémissement de stabilisation se dessine, soutenu par le repli de l’inflation et un contexte monétaire plus favorable. La reprise reste néanmoins conditionnée à un regain de confiance et à la mise en œuvre de projets structurants.

Une situation comparable à celle de la Guadeloupe, qui, bien qu’un peu moins affectée par les conflits sociaux, subit également les effets d’une croissance ralentie, d’une consommation intérieure prudente et de vulnérabilités structurelles similaires dans les secteurs productifs. Les deux territoires partagent donc des défis communs pour relancer durablement l’activité économique, notamment autour de la transition écologique, de l’investissement public et de la sécurisation des approvisionnements essentiels.

Les filets sociaux, longtemps garants d’une certaine stabilité, ne suffisent plus à masquer l’essoufflement du tissu productif. Pourtant, quelques signaux positifs apparaissent en 2025 : l’inflation semble ralentir quelque peu, certains projets émergent. Mais cette reprise est très fragile, menacée par la défiance généralisée. Car ce n’est pas seulement l’économie qui est en crise : c’est le lien social, c’est l’espérance, c’est le sens. Même les plus intégrés vacillent. Le travail, longtemps facteur d’insertion, devient source de stress, de burn-out, de désorientation.

À cette crise interne s’ajoute une mutation globale : le dérèglement climatique et l’arrivée massive de l’intelligence artificielle. Dans les Antilles, où l’économie repose largement sur l’administration, cette révolution technologique pourrait se révéler dévastatrice. Des milliers d’emplois sont menacés. Les femmes, souvent surreprésentées dans les postes administratifs, risquent d’en être les premières victimes.

Pourtant, bien anticipée, cette mutation pourrait devenir un levier d’émancipation. À condition de repenser la formation, d’investir dans la recherche, de développer une stratégie de modernisation adaptée aux réalités locales.

Ce qui fait défaut aujourd’hui aux Antilles, ce n’est pas l’intelligence, ni l’énergie, ni la mémoire. C’est une nouvelle vision. Une vision politique, sociale, culturelle, capable de penser l’avenir sans renier le passé. Une vision qui refuse la fatalité et qui assume les fractures pour mieux les réparer. Une vision collective, inclusive, audacieuse. Car c’est dans les moments de crise que naissent les vraies révolutions. Et si l’histoire a légué aux Antilles son lot de souffrances, elle leur a aussi transmis un formidable potentiel de résilience. Il est temps de le libérer.

Car répétons le à satiété , ce qui manque aux Antilles, ce n’est pas le potentiel. C’est une vision. Une vision prospective ancrée dans les réalités locales, mais connectée aux dynamiques globales. Une vision capable de penser la résilience non comme un slogan, mais comme une stratégie de survie. Il ne suffit plus de gérer l’héritage du passé ; il faut désormais construire un récit de futur. Cela implique de réconcilier les mémoires, de reconnaître les blessures, mais aussi de libérer les énergies créatrices, de soutenir l’innovation, de restaurer la confiance.

La Guadeloupe et la Martinique ne manquent ni de talents, ni d’intelligence, ni d’histoires. Ce qu’il leur faut désormais, c’est un souffle collectif. Un projet de société qui tienne compte des dimensions économiques, psychiques et identitaires de la crise. Un projet qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Car c’est au moment où les repères vacillent que les choix décisifs doivent être posés. Et si l’Histoire a légué aux Antilles une part d’ombre, c’est aussi à elles, aujourd’hui, d’écrire la lumière de demain.

*Economiste