PAR JEAN-MARIE NOL*

Le malaise des jeunes générations de Guadeloupe semble aujourd’hui de plus en plus palpable et s’impose comme l’un des symptômes les plus alarmants d’une société en perte de repères. « On a l’impression d’être dans une situation inextricable en Guadeloupe depuis plusieurs années. On ne voit pas les perspectives, on ne voit pas le futur. »

Ils sont chaque année plusieurs milliers à plier bagage, laissant derrière eux un territoire qu’ils aiment mais dans lequel ils ne croient plus. En 2024, près de 3 800 jeunes ont quitté l’archipel selon le ministère des Outre-mer, souvent diplômés, parfois désabusés, toujours convaincus qu’ils ne trouveront pas ici les conditions d’une vie digne, stable et épanouissante.

Mais, plus grave est le constat fait par les jeunes à savoir que les élites et élus locaux sont dépassés par l’évolution de la société et la mutation de l’économie. En effet, force est de souligner que les structures politiques et économiques ne font pas toujours bon ménage dans les territoires d’Outre-mer : les intérêts s’opposent parfois, les horizons (court/long terme) divergent, et les frontières administratives ne sont pas forcément adaptées aux réalités économiques.

Ce phénomène traduit un déclassement silencieux, nourri à la fois par les difficultés économiques, la dévalorisation du travail, le poids des inégalités patrimoniales et l’effritement d’un modèle social qui ne garantit plus l’ascension promise. Le constat est brutal : la jeunesse guadeloupéenne, jadis porteuse d’espoir, se sent désormais trahie par un système figé, incapable de lui ouvrir des perspectives.

Cette impression d’impasse s’enracine dans une crise générationnelle plus large. Partout en France, 73 % des citoyens estiment que « c’était mieux avant », un sentiment partagé par 67 % des moins de 35 ans. Cette nostalgie n’est pas seulement émotionnelle : elle est l’expression d’une réalité mesurable. L’accès au logement, premier marqueur du déclassement, illustre parfaitement cette fracture.

Là où les générations précédentes pouvaient devenir propriétaires en dix ans, il faut désormais plus de vingt-cinq ans d’efforts pour acquérir un bien équivalent. En Guadeloupe, où les prix de l’immobilier flambent dans les zones urbanisées et où le foncier reste contraint par la rareté des terrains constructibles, cette équation devient insoluble. Un jeune diplômé, même titulaire d’un bac+5, n’a pratiquement aucune chance d’acheter un logement sans héritage familial.

Le mérite ne suffit plus : l’avenir se joue désormais à la naissance. Le patrimoine hérité supplante le travail comme facteur de réussite, transformant la société en une véritable « économie de l’héritage », où les trajectoires individuelles dépendent plus de la transmission que de l’effort.

Cette inégalité s’accompagne d’un autre désenchantement : celui de la valeur du savoir. En cinquante ans, la massification scolaire a multiplié le nombre de diplômés, mais les titres ont perdu leur poids sur le marché de l’emploi. Ce paradoxe ronge la jeunesse guadeloupéenne, qui croit encore à la promesse de l’école mais découvre, une fois diplômée, que son diplôme ne garantit plus rien.

En France, un jeune sur deux est aujourd’hui diplômé du supérieur, mais la proportion de bacheliers occupant un emploi d’ouvrier ou d’employé a triplé depuis 1983. En Guadeloupe, où les postes qualifiés sont rares et souvent concentrés dans la fonction publique, les jeunes Bac+5 se retrouvent surqualifiés pour les emplois disponibles ou contraints à l’exil pour exercer leur métier. Cette « promesse trahie » alimente un ressentiment social profond, d’autant plus que la précarité professionnelle s’est installée comme la norme. Les carrières sont discontinues, les contrats courts se succèdent, et l’emploi stable devient un mirage.

Là où 75 % des jeunes entraient autrefois directement dans un poste durable, ils ne sont plus que 43 % à connaître cette sécurité aujourd’hui. L’incertitude s’est banalisée, le déclassement est devenu structurel. La massification de l’enseignement supérieur, censée démocratiser la réussite, a paradoxalement dilué la valeur des diplômes. Être diplômé n’est plus un passeport vers l’emploi qualifié, mais souvent une porte ouverte sur la frustration.

En Guadeloupe, les jeunes Bac+5 s’entendent dire qu’ils sont « surqualifiés » pour les rares postes disponibles. Beaucoup finissent par accepter des emplois sans rapport avec leurs compétences, ou choisissent l’exil pour ne pas brader leur savoir. Cette réalité sape la motivation, alimente un sentiment d’injustice et pousse les jeunes à remettre en question la finalité même du travail. Si l’effort ne garantit plus la reconnaissance ni la stabilité, alors à quoi bon s’y consacrer ?

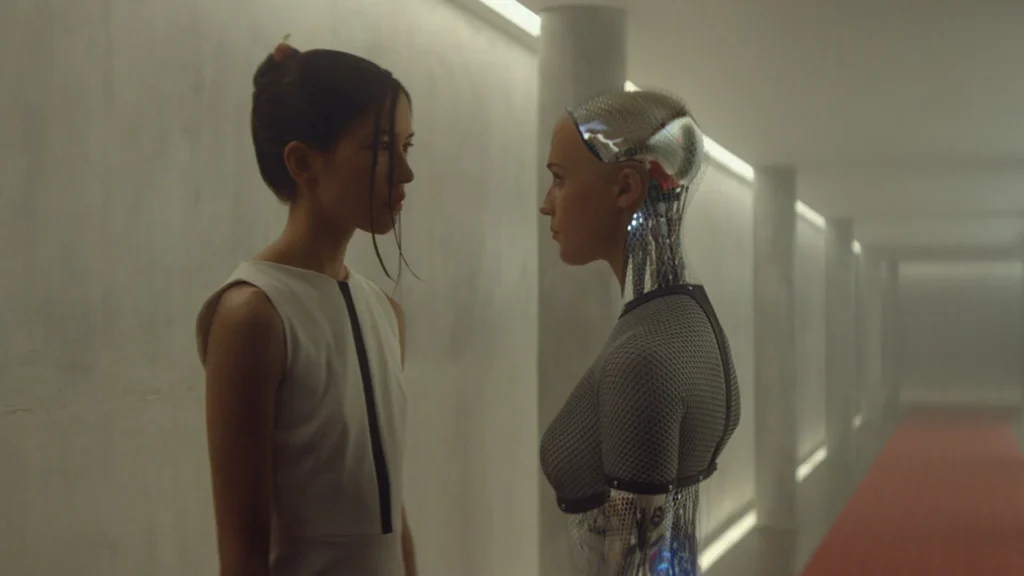

Dans le même temps, le monde du travail vit une mutation radicale sous l’effet de l’intelligence artificielle. Ce n’est plus seulement l’automatisation des tâches manuelles qui inquiète, mais désormais la robotisation des tâches intellectuelles. L’annonce d’Amazon de remplacer des milliers d’emplois de bureau par des systèmes d’IA n’est qu’un avant-goût d’une révolution mondiale.

Le FMI estime que 40 % des emplois de bureau pourraient être impactés à court terme, et le Forum Économique Mondial anticipe la disparition nette de 14 millions de postes d’ici 2027. En Guadeloupe, où l’économie repose largement sur le secteur tertiaire, cette perspective pourrait s’avérer dévastatrice. Les métiers administratifs de la fonction publique, où les femmes sont majoritaires, figurent parmi les plus menacés.

Les seniors, quant à eux, peinent à se reconvertir. Les jeunes, eux, voient s’effondrer l’idée que le travail puisse offrir une trajectoire stable. Cette incertitude nourrit une angoisse existentielle : celle de ne plus trouver sa place dans un monde où les machines apprennent plus vite, produisent plus efficacement et coûtent moins cher que les humains.

À cette crise du travail s’ajoute désormais un déclassement intellectuel tout aussi préoccupant. En Guadeloupe, comme ailleurs, il s’inscrit dans un mouvement global d’appauvrissement de la pensée et d’un nivellement vers le bas, conséquence directe d’un double effondrement : celui de l’éducation nationale et celui de la culture générale, piliers de l’émergence d’une élite intellectuelle.

En moins de deux générations, on a vu disparaître les grandes figures de la pensée antillaise qui nourrissaient jadis le débat public, au profit d’un vacarme numérique où les opinions remplacent les idées. L’apparition des réseaux sociaux a bouleversé la hiérarchie du savoir, donnant la parole à tous, sans filtre ni exigence.

Umberto Eco l’avait pressenti avec justesse : « Les réseaux sociaux ont donné le droit de parole à des légions d’imbéciles qui avant, ne parlaient qu’au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd’hui, ils ont le même droit de parole qu’un prix Nobel. »

Ce constat résonne particulièrement en Guadeloupe et en Martinique, où « il n’existe plus de lieux féconds de production de la pensée ». Dès lors, comment espérer une réflexion collective sur l’avenir quand l’esprit critique s’efface devant le flux continu d’informations brutes et souvent trompeuses ? Le présent n’est plus pensé, il est commenté. Et sans pensée constructive, il devient difficile d’imaginer le futur.

Ce phénomène d’appauvrissement intellectuel se double d’une menace technologique. L’intelligence artificielle, présentée comme un progrès, bouleverse déjà la hiérarchie des savoirs et déstabilise le monde du travail. Selon le FMI, 40 % des emplois mondiaux seront impactés par l’IA, avec une vulnérabilité accrue dans les pays riches.

Le Forum Économique Mondial prévoit un solde net négatif de 14 millions d’emplois d’ici 2027, tandis que Goldman Sachs évoque 300 millions d’emplois menacés dans les économies développées. Les fonctions bancaires, administratives et de gestion sont les premières touchées : en France, le Crédit Commercial a supprimé 1 400 postes sur 2 400, la Société Générale prévoit 5 000 suppressions d’ici 2026, et BNP Paribas réduit ses effectifs de près de 1 400 postes par an. Dans l’administration, l’automatisation progresse tout aussi rapidement : l’OCDE estime que 95 % des fonctions de saisie et d’archivage sont exposées à la substitution par des algorithmes.

Les femmes, surreprésentées dans ces métiers administratifs, en subissent les conséquences les premières. Les seniors, eux, peinent à se reconvertir, leur coût et leur lenteur d’adaptation jouant contre eux dans les arbitrages économiques.

Les jeunes diplômés, enfin, voient leur horizon professionnel se rétrécir, surtout en Outre-mer, où les opportunités liées à l’intelligence artificielle se concentrent ailleurs, dans les grandes métropoles. Pour la première fois depuis les années 1980, leur insertion professionnelle se dégrade durablement.

Cette frustration économique et intellectuelle trouve un écho moral et politique. Les jeunes générations ne croient plus dans les institutions qui ont construit la prospérité de leurs aînés. Elles dénoncent une « injustice générationnelle », où les avantages accumulés par les baby-boomers se paient aujourd’hui au prix de leur avenir. Cela traduit un sentiment de déclassement parmi les moins de 35 ans.

L’étude récente du Haut-commissariat à la stratégie et au plan ( HCSP ) comparant les trentenaires d’aujourd’hui à ceux de 1975, montre que ce ressenti n’est pas infondé.

Des diplômes qui ne garantissent plus l’emploi souhaité , c’est devenu une dure réalité pour les jeunes générations de guadeloupéens.

Si les millenials sont plus diplômés que leurs aînés, une personne de 25-34 ans sur deux possède un diplôme supérieur contre un sur cinq dans les années 70 –, ce diplôme ne leur assure pas l’accès aux postes visés.

« Beaucoup de jeunes constatent un écart entre leur qualification et le type d’emploi qu’ils occupent, car la valeur du diplôme a diminué », explique Clément Beaune, Haut-commissaire au Plan.

Aujourd’hui, 36 % des diplômés de niveau bac sont ouvriers ou employés, soit trois fois plus qu’en 1983. Une étude de l’Insee de septembre indique que 15 % des jeunes en emploi jugent leurs compétences supérieures aux exigences de leur poste.

Des carrières plus instables qu’autrefois en Guadeloupe.

L’insertion professionnelle des jeunes est également plus complexe : « Un jeune aujourd’hui va occuper plus d’emplois que son aîné et connaîtra plus d’épisodes de chômage », constate Anne Bucher, directrice du département Travail au HCSP.

Les trajectoires professionnelles sont moins linéaires, synonymes d’instabilité. « En 1982, 75 % des jeunes avaient un emploi stable, contre 43 % en 2023, ce qui traduit la précarisation de l’emploi », ajoute Anne Bucher.

Ce sentiment d’injustice s’accompagne d’une angoisse climatique et sociale inédite. Près de 85 % des trentenaires se disent inquiets face à la crise environnementale, et pour les jeunes Guadeloupéens, cette peur prend une dimension concrète : montée des eaux, cyclones dévastateurs, raréfaction des ressources naturelles.

Le système éducatif, censé incarner la promesse d’émancipation, peine à jouer son rôle. En Guadeloupe, les taux de décrochage scolaire et d’illettrisme restent parmi les plus élevés de France. Le modèle méritocratique, autrefois ascenseur social, s’est grippé. Pourtant, une mutation profonde se prépare : l’intégration de l’intelligence artificielle dans les cursus universitaires ouvre la voie à une refondation possible de l’apprentissage.

Les jeunes Guadeloupéens, conscients des transformations du marché du travail, perçoivent l’IA comme une opportunité pour s’adapter aux métiers de demain, mieux anticiper les besoins et renforcer leur employabilité. Mais cette révolution ne portera ses fruits que si les politiques locales investissent massivement dans les infrastructures numériques, la formation des enseignants et l’égalité d’accès aux technologies.

Ce déclassement n’est donc pas seulement économique ou professionnel : il est existentiel. Il traduit la perte d’un horizon collectif. Les jeunes générations de Guadeloupe ne demandent pas l’impossible : elles réclament un cadre qui leur permette de croire en leur avenir, d’imaginer leur vie ici, sur leur île, sans devoir partir pour réussir. Elles possèdent les compétences, la créativité et l’énergie nécessaires pour transformer leur territoire, mais ces forces demeurent sous-exploitées faute d’un projet politique clair, d’un modèle de développement durable et d’une politique publique adaptée à leurs réalités.

Le défi est immense, mais pas insurmontable : il suppose de repenser le logement, de valoriser les filières de formation adaptées, de soutenir l’entrepreneuriat local dans le tourisme et d’ancrer la transition écologique et numérique au cœur du développement.

Le déclassement des jeunes Guadeloupéens n’est pas une fatalité. Il est le résultat d’un système à bout de souffle qui n’a pas su anticiper les mutations de son temps. Mais dans cette crise se cache aussi une chance : celle de réinventer le modèle économique et intellectuel, de redonner sens à la réussite collective et d’ouvrir un nouveau cycle fondé sur l’équité, la culture et l’innovation.

Pour cela, il faut cesser de parler de toute la jeunesse comme d’un problème et plutôt considérer une petite partie de cette jeunesse comme la solution. Car c’est en lui redonnant les moyens de penser et de construire son avenir que la Guadeloupe pourra, à son tour, se reconstruire sur des bases solides.

» Fò fouyé sann, pou touvé difé » .

*Economiste et juriste en droit public