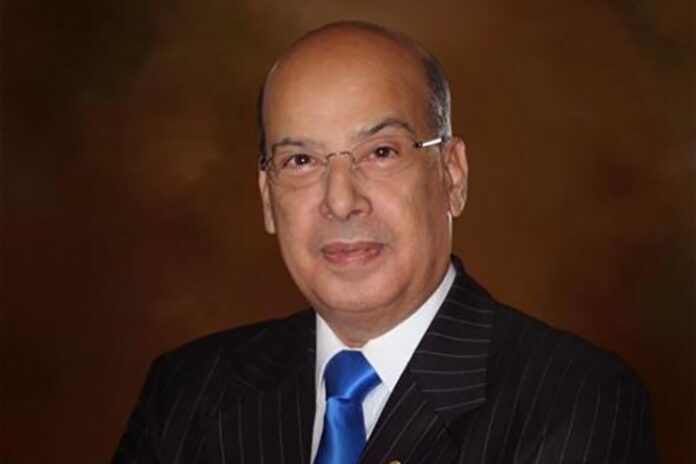

Nous publions ce texte de Sir Ronald Sanders, ambassadeur d’Antigua-et-Barbuda auprès des États-Unis et de l’OEA, et Doyen des ambassadeurs accrédités auprès de l’OEA.

Je reviens sur la situation en Haïti, car il est trop facile pour le monde d’écarter le sort de ce pays éprouvé. En partie, c’est précisément parce qu’on n’a pas accordé à Haïti une attention suffisamment globale que sa situation se dégrade et que sa population continue de souffrir. Cette analyse s’appuie sur des rapports récents du Réseau national de défense des droits humains (RNDDH) — « Laboderie Massacre – Internal Situation Report » et « Calls to Return Issued to Citizens by Armed Gangs » — ainsi que sur l’étude de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), « Addressing Haiti’s Escalating Crisis: From Criminal Governance to Community Fragmentation » (septembre 2025).

Sur le plan sécuritaire, la « stratégie » en Haïti — si tant est qu’il y en ait une — est fragmentée et inefficace. Plusieurs actions distinctes, telles qu’une task force relevant du Premier ministre, des projets dispersés de drones menés par des contractants privés et une Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS, MSS en anglais) dirigée par le Kenya, ne constituent pas une stratégie. En clair, il n’y a pas de véritable sécurité. La Police nationale d’Haïti (PNH) — même avec l’aide de la MMAS — est sous-dotée et sursollicitée, et les résultats sont inégaux. Pendant ce temps, les gangs contrôlent routes, quartiers et flux de revenus. De toute évidence, il s’agit d’une gouvernance de type criminel (un schéma documenté par la GI-TOC et le RNDDH).

La politique est tout aussi bloquée. Le Conseil présidentiel de transition (CPT, TPC en anglais) est à l’arrêt ; des élections en novembre 2025 n’auront pas lieu ; et il n’existe toujours pas de plan crédible pour la période postérieure au 7 février 2026, date de fin de mandat du CPT. Les jeux d’influence entre responsables politiques et élites gaspillent un temps qu’Haïti n’a pas. Chaque semaine d’inaction renforce les groupes armés et affaiblit l’État.

Pourtant, une voie praticable existe, à condition d’être mise en œuvre comme un ensemble cohérent, et non par des initiatives isolées. Les autorités haïtiennes doivent sécuriser les infrastructures critiques de transport — aéroports, ports, dépôts de carburant, ponts et corridors routiers nationaux. Sans circulation sûre des biens, des personnes et des services, tout le reste échoue. Pour y parvenir, il faut un dispositif organisé et financé comprenant des postes statiques en couches, des équipes d’intervention mobile, des règles d’engagement claires et conformes au droit, ainsi que des couloirs humanitaires réellement utilisables par les agences d’aide. Parallèlement, les autorités haïtiennes et leurs partenaires internationaux doivent couper l’approvisionnement en armes (à l’exception de la PNH) et les flux financiers illicites qui maintiennent en vie l’économie des gangs. L’interdiction aux points d’entrée, la surveillance des réseaux d’organisateurs et de financiers et le renseignement financier en temps réel doivent devenir la norme.

Les sanctions américaines visant chefs de gangs et facilitateurs doivent s’accompagner de saisies, d’arrestations et de poursuites, afin d’augmenter le coût des activités criminelles pour les organisateurs et les bailleurs, pas seulement pour les exécutants de rue. Les institutions de justice doivent prioriser les poursuites contre les personnes derrière les réseaux qui approvisionnent, blanchissent et protègent l’entreprise criminelle. Tant que les logisticiens et les financiers restent intouchés, les gangs se reconstituent. Nous le savons, mais trop peu est fait.

Enfin, l’Organisation des Nations unies, l’Organisation des États américains (OEA) et la Communauté des Caraïbes (CARICOM) doivent agir selon un seul plan intégrant sécurité, aide humanitaire, transition de gouvernance et mesures économiques. Ce plan doit inclure une architecture de transition claire pour la période postérieure à février 2026 afin d’éviter un vide de gouvernance — en Haïti même, des acteurs influents réclament déjà une telle action. La feuille de route « menée par les Haïtiens » du Secrétaire général de l’OEA fournit le cadre ; il manque un plan opérationnel budgété, un mandat unifié du Conseil de sécurité et un instrument onusien financé pour l’exécuter.

Certes, un fonds d’affectation spéciale des Nations unies pour la MMAS existe déjà, mais il est volontaire et insuffisamment capitalisé ; l’ONU devrait donc opérationnaliser un Fonds Haïti unique, transparent, audité et lié à des résultats à l’échelle de l’ensemble du plan. Cette approche coûtera de l’argent et exigera une attention soutenue. Rappelons toutefois que les appels coordonnés par l’ONU en faveur d’Haïti ont mobilisé environ deux tiers de milliard de dollars de 2023 à 2025 — bien moins que ce que reçoivent en une seule année la guerre au Soudan, la crise à Gaza ou la guerre en Ukraine. Ce Fonds devrait être alimenté en particulier par les États-Unis et la France, rejoints par d’autres pays qui ont tiré profit de leur relation avec Haïti, de son travail et de ses marchés. Ce n’est pas de la charité ; c’est une responsabilité.

Les décaissements destinés aux projets en Haïti doivent être liés à des jalons concrets : maintien ouvert des corridors essentiels pour la circulation des personnes, des biens et de l’aide humanitaire ; arrêt de l’extorsion sur les routes nationales ; saisies d’armes et d’espèces liées aux réseaux criminels ; réouverture des écoles et des centres de santé dans des zones sécurisées ; et réalisation, selon le calendrier prévu, des étapes convenues vers la transition post-février 2026.

Les membres du Conseil de sécurité dotés du droit de veto doivent soutenir une stratégie unique et cohérente. Pas de signaux contradictoires, pas de mandats concurrents, pas de résolutions symboliques servant d’alibi à l’inaction. Les mandats, les financements et l’appui opérationnel doivent converger vers un plan unifié. Si le Conseil refuse de soutenir un plan réellement exécutable, il doit le dire clairement et en assumer les conséquences.

De même, l’appui extérieur échouera sans discipline intérieure. Les acteurs politiques et économiques haïtiens doivent cesser les manœuvres d’appareil pendant que l’État s’érode. Le pays a besoin d’un gouvernement concentré sur un programme public limité : rétablir la sécurité le long des artères vitales ; stabiliser les services essentiels ; soutenir les opérations judiciaires contre les réseaux d’organisateurs et de financiers ; et fixer un calendrier réaliste pour des élections lorsque les conditions minimales de sécurité seront réunies. Toute autre voie appelle davantage de violence et un effondrement plus profond.

Beaucoup a été promis au peuple haïtien, mais sa situation s’est aggravée. La prochaine étape doit être différente : une architecture de sécurité intégrée ; une trajectoire de transition ; un véhicule de financement ; et un seul ensemble d’indicateurs de performance. Les autorités haïtiennes doivent s’approprier le plan en démontrant leur capacité à agir dans l’intérêt national ; les partenaires internationaux doivent le soutenir ; et le Conseil de sécurité doit cesser de traiter Haïti comme un dossier gênant. Faute d’agir maintenant, l’État haïtien se contractera davantage et les groupes armés s’étendront, avec des retombées en matière de migration, de sécurité et de souffrances humaines dans les Caraïbes et sur tout le continent américain.

Source : Le Nouvelliste