PAR JEAN-MARIE NOL*

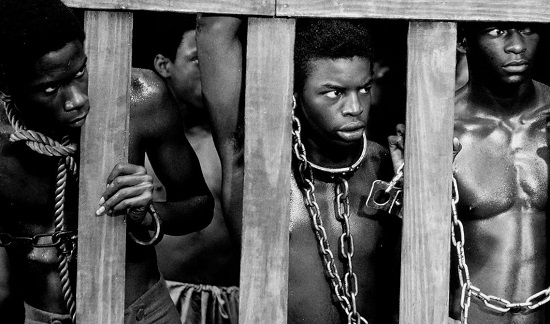

Le mois de mai en Guadeloupe n’est pas seulement une étape de la transmission de l’histoire de l’esclavage dans le calendrier; il est un moment chargé de mémoire.

Commémorations de l’abolition de l’esclavage, réflexions sur l’identité, questionnements sur les réparations : autant de manifestations d’un passé qui ne cesse de résonner dans le présent. Mais, au-delà des cérémonies et des discours officiels, une interrogation plus profonde traverse aujourd’hui les consciences : le traumatisme de l’esclavage, tel qu’il a été vécu par les ancêtres, se transmet-il biologiquement et psychiquement à leurs descendants ? C’est dans ce sillage que se déploie une réflexion renouvelée, à la croisée de la science et de la mémoire, entre épigénétique et psychogénéalogie.

Longtemps, la mémoire de l’esclavage a été pensée comme une transmission culturelle ou historique, transmise par les récits, les silences, les symboles ou les traditions. Mais, de récentes avancées scientifiques, notamment dans le domaine de l’épigénétique, proposent une autre piste : celle d’une trace biologique, d’une cicatrice inscrite au cœur même de nos cellules.

L’épigénétique, cette branche récente de la biologie, étudie les mécanismes modifiant l’expression des gènes sans en altérer la séquence. Elle révèle que l’environnement, les stress intenses, les traumatismes ou encore les privations vécues peuvent durablement marquer l’expression génétique d’un individu — et ces marques pourraient être transmises à la descendance.

Ainsi, dans le cas de l’esclavage, il n’est plus absurde de penser, même si c’est encore contesté par certains généticiens, que les conditions extrêmes de violence, de déshumanisation et d’asservissement qu’ont subies les ancêtres des Antillais puissent avoir laissé des empreintes biologiques tangibles, transmises au fil des générations.

Des recherches menées notamment sur les survivants de la Shoah ou sur les populations victimes de famines massives appuient cette hypothèse : leurs enfants, voire petits-enfants, présentent des altérations génétiques corrélées aux traumatismes subis par leurs aïeux. Dans cette logique, les descendants d’esclaves guadeloupéens ou martiniquais pourraient donc hériter non seulement d’une histoire, mais aussi d’un fardeau biologique.

Cela ne signifie pas que les individus soient génétiquement condamnés à reproduire les souffrances du passé. L’épigénétique est réversible. Les gènes ne sont pas figés, ils s’expriment en fonction des conditions de vie, des choix et des environnements. Cette plasticité ouvre des voies d’espoir : comprendre l’origine de certaines vulnérabilités peut permettre d’agir, de réparer, de transformer.

C’est justement ce que propose, sur un autre plan qui nous semble plus crédible, la psychogénéalogie. Moins ancrée dans la biologie que dans la psychologie, cette approche postule que les traumatismes, secrets et conflits non résolus des ancêtres se répercutent inconsciemment sur les générations suivantes.

Fondée dans les années 1970 par Anne Ancelin Schützenberger, la psychogénéalogie repose sur l’idée que nombre de nos blocages, de nos comportements irrationnels ou de nos souffrances trouvent leur origine dans une histoire collective ou familiale refoulée. Dans un contexte post-esclavagiste, cette discipline prend tout son sens : elle permettrait à un individu d’explorer son arbre généalogique pour y déceler les nœuds de douleur transmis en silence, afin de les comprendre et de s’en libérer.

Cette quête de sens et de libération s’étend aujourd’hui vers des approches intégratives, telles que la neuropsycho-généalogie, qui mêle biologie, neurosciences et psychothérapie. Ces nouveaux champs pluridisciplinaires ne cherchent plus à opposer science dure et science humaine, mais à les articuler. Il ne s’agit plus seulement de savoir que nos ancêtres ont souffert, mais de comprendre comment cette souffrance s’est encodée en nous, et comment elle peut être décodée.

Les travaux de nombreux laboratoires ont révélé que la mémorisation dépend de modifications des synapses, les zones de contact au niveau desquelles un neurone peut exciter (ou inhiber) un autre neurone. Chaque neurone de notre cerveau (nous en avons près de 100 milliards) reçoit des milliers de synapses venant de nombreux autres neurones (environ 1 million de milliards de synapses au total!). La façon dont le cerveau traite l’information, nous permettant de penser, de sentir et d’agir, dépend de l’organisation de ces synapses.

Or, leur efficacité est susceptible de changer avec l’expérience. Par exemple, si un neurone est fortement activé et capable d’exciter un neurone cible avec lequel il a une ou plusieurs synapses, l’efficacité de celles-ci va être renforcée. Lors de la mémorisation d’un souvenir, un réseau spécifique de neurones s’élabore dans diverses structures cérébrales, l’hippocampe notamment, puis le souvenir se grave de la même façon dans le cortex, le lieu de stockage définitif des souvenirs. Le lobe temporal est la zone où se situent le langage, la mémoire et l’émotivité. Le cortex insulaire ou Insula est spécialisé dans la perception de soi/sa conscience, dans la socialisation et impacte également les émotions.

Dans un territoire comme la Guadeloupe ou la Martinique, où l’histoire coloniale a structuré les rapports sociaux, culturels et identitaires, cette démarche est d’une actualité brûlante.

L’enjeu est aussi politique et sociétal. Car reconnaître la transmission des traumatismes liés à l’esclavage, c’est affirmer que les conséquences de la traite négrière ne se sont pas éteintes avec l’abolition. C’est reconnaître une continuité invisible mais agissante entre les chaînes brisées des ancêtres et les souffrances encore perceptibles dans les sociétés antillaises actuelles : violence symbolique, troubles psychologiques, troubles émotionnels, défiance institutionnelle, fragilité identitaire.

C’est aussi légitimer les revendications mémorielles et les luttes pour une réparation, non pas seulement matérielle ou juridique, mais aussi psychique et existentielle.

Dans ce processus de réparation, un levier puissant pourrait être la construction d’un grand musée de l’histoire de la Guadeloupe, pensé non seulement comme un lieu de savoir, mais aussi comme un espace de thérapie collective. Un tel musée permettrait de raconter l’histoire de l’île dans toute sa complexité, depuis ses origines amérindiennes et caraïbes jusqu’à la colonisation, l’arrivée des colons européens, la traite transatlantique, le système esclavagiste, et même les épisodes moins connus comme l’implantation d’esclaves irlandais.

En rendant visibles toutes les strates de ce passé, il offrirait un cadre narratif dans lequel chaque Guadeloupéen pourrait inscrire son identité, loin des récits tronqués ou des silences hérités. Le musée deviendrait ainsi un outil de reconstitution de soi, un lieu où la mémoire soigne, éclaire et réconcilie pour l’avenir.Voici mon idée novatrice mettant également en lumière l’intérêt économique du musée. Car, au-delà de son rôle mémoriel et thérapeutique, la création d’un grand musée de l’histoire de la Guadeloupe représente également un levier financier et économique stratégique. En s’inscrivant dans une démarche de valorisation du patrimoine, il deviendrait un pôle d’attractivité majeur pour le tourisme culturel, secteur à fort potentiel encore sous-exploité dans la région.

Avec une scénographie immersive, des expositions permanentes et temporaires, des espaces éducatifs et des événements culturels, un tel musée pourrait attirer chaque année des dizaines de milliers de visiteurs locaux, nationaux et internationaux. Les retombées financières seraient considérables : création d’emplois directs et indirects, dynamisation des filières culturelles, artisanales et hôtelières, allongement de la durée moyenne de séjour touristique. En plaçant la mémoire au cœur du développement, la Guadeloupe affirmerait une identité forte tout en renforçant sa capacité à rayonner économiquement dans la Caraïbe et au-delà.

Souvent, les peuples privés de récit commun sont ceux qui peinent le plus à se projeter dans l’avenir. Un musée de cette envergure serait une réponse concrète à cette quête de cohérence identitaire, une invitation à embrasser toutes les composantes du passé pour mieux façonner l’avenir.

Il rappellerait que la mémoire n’est pas un fardeau, mais une ressource, à condition qu’elle soit assumée et partagée. Mai deviendrait alors plus qu’un mois de luttes et de mémoire : il serait le socle d’un renouveau, intellectuel, culturel, et profondément humain à l’aide d’une nouvelle connaissance et d’une meilleure appréhension et compréhension de la neuropsycho-généalogie.

*Economiste et chroniqueur