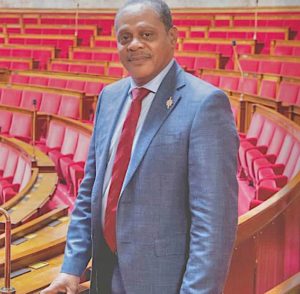

DIDIER DESTOUCHES*

Jamais, depuis 1958, un Premier ministre n’avait démissionné avant même la tenue du premier Conseil des ministres.

Sébastien Lecornu, nommé le 9 septembre 2025, a présenté sa démission le 6 octobre, soit le gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Ce record symbolique consacre l’effondrement d’un exécutif avant son exercice effectif du pouvoir.

Dans l’histoire de la V e République, les crises gouvernementales (1962, 1968, 1997, 2022) se sont toujours soldées par une recomposition majoritaire ou une dissolution salvatrice.

En 2025, aucune de ces issues ne semble fonctionner : l’achèvement de la mission éclair du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu révèle la fin d’un cycle de stabilité institutionnelle inauguré en 1958. La crise n’est pas seulement institutionnelle, elle est sociologique. La défiance vis-à-vis des élites politiques atteint des niveaux historiques selon l’IFOP.

L’absence de consensus sur la figure du Premier ministre — perçu comme technocrate et non comme représentant — renforce la rupture entre gouvernants et gouvernés.

Le juriste Jean-Louis Quermonne parlait déjà en 1991 d’un « effritement du lien de confiance qui fondait la légitimité majoritaire » (Le système politique français). La « crise Lecornu » est donc le produit d’un désajustement simultané entre les institutions et la société : la première n’assure plus la stabilité, la seconde ne fournit plus de légitimité. L’absence de véritables leaders d’envergure capables d’unir ou unifier largement la droite ou la gauche, comme De Gaulle, Mitterrand ou Chirac en leurs temps et la multiplicité hallucinante de dévoiements de l’ordre constitutionnel, et d’erreurs voire de fautes politiques du président et de certains ténors politiques tous bords confondus, ainsi que la poursuite hyper égotique du succès électoral et de la carrière politique ont hélas perverti la recherche in fine de l’intérêt général propre à la vie politique.

Sous la V e République, le pouvoir exécutif est double : présidentiel dans la lettre, mais moniste dans la pratique et les faits (Maurice Duverger). Or, l’échec de Lecornu à mettre en place un gouvernement, montre la dissociation entre la légitimité présidentielle et la légitimité gouvernementale. Emmanuel Macron conserve son mandat, mais ne peut plus gouverner.

L’éminent constitutionnaliste Dominique Rousseau, ardent défenseur de la démocratie participative, a souligné que la Ve République est devenue un « régime présidentialiste sans responsabilité politique réelle ». Ce déséquilibre crée une vacance de légitimité dès lors que le Président ne dispose plus de relais parlementaire. Nous sommes revenu à une forme de « régime des partis » comme sous la IV e République alors même que le cadre constitutionnel et surtout l’esprit de la constitution de la Ve République n’est pas fait pour un tel système. Le scrutin majoritaire en est une preuve éclatante, tant il favorisait la bipartition du système qui a fini par éclater avec l’émergence des extrêmes et l’élargissement du bloc central.

Selon un autre spécialiste de l’État, le professeur Olivier Beaud, dans La puissance de l’État (PUF 1994), la Constitution est vivante si elle peut se réformer pour répondre aux crises. Idée à l’écho actuel très imposant.

Or, la Ve République souffre d’un blocage du pouvoir constituant dérivé : les révisions constitutionnelles sont rares, partielles, et ne répondent plus aux mutations socio-politiques de notre temps. En effet, l’absence d’adaptation du régime à la fragmentation partisane née de la première élection d’Emmanuel Macron, et accentuée à la suite de la dissolution de 2024, alimente la crise : la Ve République demeure un régime conçu pour un bipartisme, aujourd’hui, et selon nous, pour longtemps disparu.

Les péripéties de la formation d’un gouvernement réactive le débat sur la fin de la Ve République. Plusieurs voix de sages (A. Duhamel, P. Rosanvallon) évoquent un “moment constituant latent”, comparable à 1958 ou 1946. Cette idée trouve un écho doctrinal chez Emmanuel Sieyès et Carré de Malberg : quand le pouvoir constitué (les institutions) ne peut plus fonctionner, le pouvoir constituant originaire peut se réaffirmer.

Dans cette perspective, la démission de Sébastien Lecornu est moins une anomalie qu’un symptôme de transition : la Ve République semble atteindre ses limites fonctionnelles. Et ce sont les causes a-constitutionnelles de la faillite politique du macronisme qui donne à cette crise une nature de crise de régime. Les principales enquêtes sociologiques de 2024-2025 montrent une triple fracture :

- territoriale (métropoles / périphéries),

- générationnelle (jeunes électeurs détachés des partis traditionnels),

- idéologique (écologie vs productivisme, souverainisme vs globalisme).

Ces clivages rendent impossible la constitution parlementaire de majorités cohérentes (même si le Sénat s’en sort mieux que l’Assemblée nationale). Les électeurs ne délèguent plus un mandat, ils évaluent des performances. Or, l’instabilité gouvernementale devient pour eux un signe d’échec généralisé.

Le grand spécialiste du droit parlementaire, Pierre Avril, rappelait que le chef de l’État tire sa force de la cohérence entre son projet et son gouvernement effectif. Cette cohérence est aujourd’hui rompue : le Président est isolé, le gouvernement impuissant, l’Assemblée fragmentée. D’autre part, La médiatisation instantanée de la crise (réseaux sociaux, chaînes d’information) a accéléré la décomposition du gouvernement Lecornu.

L’hyper-réactivité médiatique transforme les remaniements ministériels en spectacles d’improvisation, accentuant la perte de sérieux institutionnel. Cette « instantanéisation du pouvoir », selon le philosophe Claude Lefort, fragilise la temporalité propre de la décision publique. La crise de régime appelle des propositions innovantes en matière constitutionnelle pour retrouver une véritable stabilité politique en France, et sans forcément changer de constitution.

En voici quelques unes :

- Rééquilibrer les pouvoirs exécutifs : renforcer la responsabilité présidentielle devant le Parlement (vote de confiance spécifique).

- Clarifier le rôle du Premier ministre : retour à un “vrai” gouvernement parlementaire avec mandat explicite de coalition.

- Formaliser les coalitions de gouvernement par un acte contractuel comme en Allemagne, pour éviter les alliances de circonstance.

- Revoir le statut politique du président de la République

- Restaurer le dialogue avec les corps intermédiaires (syndicats, associations, collectivités), afin d’ancrer la décision publique dans la société.

- Réintroduire des espaces de délibération citoyenne (conventions, référendums d’initiative partagée) pour renforcer la légitimité des choix institutionnels.

La Constitution de 1958, pensée pour la stabilité d’une époque spécifique post-seconde guerre mondiale, n’a pas intégré la pluralité sociale et les évolutions sociétales du XXIe siècle. Comme l’écrit Dominique Rousseau, « un texte constitutionnel meurt quand il cesse d’être compris par ceux qu’il gouverne ».

La démission du Premier ministre Lecornu pourrait ainsi au final inaugurer un moment de refondation, une transition vers un régime où la légitimité ne se mesure plus seulement à la stabilité, mais à la capacité d’inclure la diversité sociale et politique durable.

*Constitutionnaliste. Maître de conférence d’histoire du droit à l’université des Antilles