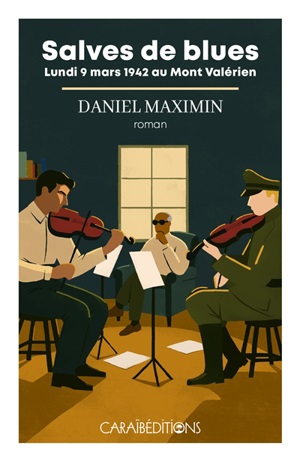

Ses romans sont rares. Autant que sa présence en Guadeloupe, sa terre natale. Invité du colloque international Saint-John Perse : l’errance enracinée, organisé par la ville de Pointe-à-Pitre, Daniel Maximin, figure de la littérature antillaise, primé par l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre, présentera en Guadeloupe sa nouvelle création, Salves de blues. Un roman passionnant qui vient d’être publié chez Caraïbéditions.

La Guadeloupe a la primeur de vos rencontres avec le public autour de Salves de blues. Vos romans sont rares…

Daniel Maximin : Plutôt que de « faire des livres », j’essaye d’édifier une œuvre. Entre mes différents romans, il y a des liens entre les thématiques, parfois les personnages… Il y a aussi l’alternance avec la poésie, des essais, des dialogues, comme le livre autour de Suzanne Césaire ou le récit de mes 40 ans de dialogue avec Aimé Césaire, dans Frère-volcan… Tout cela, c’est la création sous toutes ses formes : essai, poésie, roman…

Salves de blues se déroule sur une seule journée, celle du 9 mars 1942, dans une maîtrise du temps qui constitue un élément-clé de votre écriture !

Mes romans jouent avec le temps. Mon premier roman, L’isolé soleil, dure un siècle. C’est l’histoire de la Guadeloupe, de la Révolution française jusqu’à nos jours. Le deuxième, Soufrière, se déroule sur 5 journées, en 1976, autour de l’éruption du volcan de la Soufrière. Mille et une nuits aborde les 6 ou 7 heures de cyclone vécues par une jeune femme, seule, dans une vieille maison qui s’écroule au fur et à mesure. Elle doit, chaque heure, trouver des raisons d’espérer alors que les pièces s’écroulent : elle finit enfermer dans la baignoire de la salle de bain.

Avec Salves de blues, nous sommes dans une autre temporalité : une journée dans la vie de 5 personnages, celle où vont être fusillés les 7 jeunes mineurs qui viennent d’être condamnés à mort sous l’Occupation allemande.

En maître du temps, vous nous ramenez au siècle passé en mêlant histoire, musique et des thématiques très actuelles ?

Oui. Ces combats contre la répression sont éternels. Ils sont permanents. L’histoire de jeunes qui se bagarrent pour la liberté en 1942 rejoint des batailles qu’on peut observer à d’autres moments, dans d’autres générations. C’est actuel tout en étant daté du siècle dernier !

Au fil des pages, on croise des personnages qui appartiennent à l’Histoire et d’autres qui sont l’œuvre du romancier.

L’histoire des 7 jeunes condamnés est véridique. C’est mon œuvre de créer, de mélanger le réel et l’imaginaire, d’utiliser l’imaginaire pour mieux faire voir le réel. Les personnages « inventés » font encore mieux comprendre les « réels ». Ce n’est pas un livre d’histoire où je me contenterais de raconter une histoire vraie dans les moindres détails. Tout est vrai, mais tout est vu par le regard de ceux qui sont « de fiction », ce qui permet de voir encore mieux la réalité !

« Dans toute mon œuvre, la musique a un rôle majeur, comme la poésie »

Dans cette œuvre très riche, la musique impose sa partition dès le titre, Salves de blues…

La musique joue un rôle majeur : elle est un outil de résistance et d’épanouissement, de jouissance. Ce n’est pas une arme de destruction, même face à l’ennemi nazi. C’est un outil qui parle à l’humanité de l’être au-delà des frontières : le but pour lequel on se bat. Si on lutte contre toutes les formes d’oppression, contre le nazisme, le fascisme, le colonialisme…, c’est pour chanter, danser, lire, peindre, créer…, être libre ! D’ailleurs, le premier acte des oppresseurs, c’est d’empêcher cela, d’empêcher la vie en emprisonnant ou tuant les musiciens, les peintres, les écrivains…

Le jazz, musique judéo-nègre, musique de sauvage, était interdite par les nazis. Mais, la musique résiste parce qu’elle est du côté de la vie, de l’épanouissement, alors que l’oppresseur est du côté de la mort. Il peut vous faire taire, mais il ne peut pas vous faire chanter, danser, peindre, parce que ces pratiques artistiques, culturelles, exigent qu’on soit libre, qu’on soit porté vers l’autre : c’est pour les autres qu’on joue et c’est dangereux pour les oppresseurs.

L’Amérique noire a une expérience particulière dans son rapport à la musique qui a été l’un des modes d’expression de la lutte contre l’esclavage. La Caraïbe, l’un des endroits de plus grande richesse musicale au monde, a créé des musiques pour lutter contre les silences et les cris qui viennent de l’oppression. La musique est capitale : elle est aussi importante qu’un fusil ou qu’un coutelas, qui sont des armes. Le but de la lutte, c’est la jouissance, essayer d’être heureux, épanoui sur terre.

Dans toute mon œuvre, la musique a un rôle majeur, comme la poésie. Orfée, l’un des personnages de Salves de blues, fait de la « poésie décolonisée ». Son frère, Valéry, aveugle, est tenu en « vitalité » par son violon et la musique.

Vous interviendrez, au MACTe (Pointe-à-Pitre), vendredi 19 septembre, pour la conférence inaugurale du colloque dédié à Saint-John Perse. Quelle est votre relation à la poésie de Saint-John Perse, lui aussi né en Guadeloupe ?

J’y suis sensible comme à toutes les poésies. J’ai été très marqué par le texte, Pour fêter une enfance, de Saint-John Perse, extrait du recueil Eloges où je retrouvais des éléments de fraternité, de proximité notamment par rapport à la nature, au monde, à Saint-Claude où j’ai vécu toute mon enfance, non loin de l’habitation La Joséphine.

Je lisais et relisais certains passages comme un vers qui m’a accompagné toute ma vie : « Sinon l’enfance, qui avait-il alors qu’il n’y a plus ? » Ce ver est tellement suggestif pour moi que quand j’ai publié, il y a quelques années, chez Gallimard, un récit sur mon enfance en Guadeloupe, j’ai d’abord intitulé mon livre, Sinon l’enfance, qui est finalement sorti sous le titre Tu, c’est l’enfance, réédité par Caraïbéditions, en 2024. Le choix de Sinon l’enfance n’était pas lié à l’influence d’un maître, mais c’est juste une connivence.

Pour moi, la poésie, c’est un dialogue fraternel. J’ai eu un long dialogue avec Aimé Césaire pendant 40 ans, mais il n’était ni un père, ni un maître ou un modèle : nous avons eu une fraternité de dialogue.

Entretien : Cécilia Larney

Où retrouver Daniel Maximin ?

- Soirée littéraire, mercredi 17 septembre, à partir de 18 heures, au Pavillon de la ville (Pointe-à-Pitre). Entrée libre et gratuite.

- Colloque Saint-John-Perse, discours inaugural, de Daniel Maximin : Lettre à Alexis Léger, pour fêter un dialogue en dérade, aux lisières de nos désirades. Vendredi 19 septembre, de 11 h 15 à 12 heures, au MACTe (Pointe-à-Pitre).

- Signature, samedi 20 septembre, de 10 à 13 heures, à la Boutique de la presse, Jardivillage (Jarry, Baie-Mahault). Tél. 05 90 26 88 00.

- Signature, samedi 20 septembre, à partir de 15 heures, à Cultura Destreland (Baie-Mahault)