Décryptage d’une stratégie territoriale inédite En juin 2025, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) recensait 1,3 million de déplacés internes en Haïti, soit une augmentation de 24% en six mois.

Mais cette crise humanitaire masque une réalité économique plus complexe : les gangs haïtiens ont développé un modèle sophistiqué qui transforme les déplacements forcés en instrument de capture de la richesse nationale.

L’analyse révèle un paradoxe troublant. Tandis que certaines zones sous contrôle des gangs comme Croix-des-Bouquets ou Cité Soleil continuent de fonctionner économiquement avec leurs populations, d’autres comme Solino, Delmas 30 ou Nazon ont été systématiquement vidées avant d’être « libérées » en août 2025. Cette différenciation territoriale obéit à une logique économique que les outils d’analyse moderne permettent de décoder.

La théorie des réseaux d’Albert-László Barabási et l’économie comportementale de Daniel Kahneman révèlent comment les gangs exploitent les vulnérabilités structurelles de l’économie haïtienne. Leurs tactiques, comparables à celles observées en Irak, Colombie et Syrie, redessinent la géographie économique nationale selon leurs intérêts.

Une géographie économique à deux vitesses

La carte de contrôle territorial d’août 2025 révèle que la coalition Viv Ansanm contrôle ou influence entre 80 et 85% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, avec des pointes jusqu’à 90% selon certaines analyses. Cette emprise agrège des formes de domination variables (checkpoints, extorsion, gouvernance de fait) et inclut des zones contestées. Mais ce contrôle suit une logique différentielle sophistiquée qui distingue deux types de territoires selon leur fonction économique.

Les zones de rente économique comme Cité Soleil, Croix-des-Bouquets et Tabarre conservent leurs populations sous taxation systématique. À Croix-des-Bouquets, le gang 400 Mawozo cherche à maîtriser la RN-8 vers Malpasse et prélève des péages d’extorsion sur véhicules et flux selon plusieurs rapports onusiens. Des checkpoints d’extorsion appliquent une taxation routinière via barrages, illustrant une captation des flux plutôt qu’une administration classique du commerce transfrontalier. Cité Soleil fonctionne comme une zone économique sous contrôle total, générant des revenus via les activités portuaires et le commerce informel. Ces territoires constituent le socle économique stable du système criminel.

Les zones tampons stratégiques apparaissent sur la carte comme espaces « contestés » ou récemment abandonnés. Delmas, Nazon et les abords de Pétion-Ville ont été systématiquement vidées pour créer des glacis protecteurs entre les bastions criminels et les centres de pouvoir gouvernementaux. Cette stratégie reproduit les « franjas de seguridad » que les FARC imposaient en Colombie ou les zones dépeuplées créées par l’État islamique autour de ses positions en Irak.

Viv Ansanm maintient également la capacité de blocage récurrent des infrastructures économiques critiques : le terminal Varreux (70% des capacités de stockage carburant selon l’International Crisis Group), et des entraves répétées au port international. Cette emprise crée un encerclement stratégique des centres gouvernementaux, transformant Port-au-Prince en système de tenailles qui peut se resserrer selon les objectifs tactiques.

Chronologie d’une stratégie : trois phases coordonnées

L’analyse temporelle révèle une stratégie coordonnée en trois phases qui exploite les mécanismes identifiés par l’économie comportementale de Kahneman et Tversky.

Novembre 2024 – Janvier 2025 : La conquête par la terreur calculée

La première phase reproduit la « terre brûlée sélective » observée à Alep : destruction ciblée des infrastructures qui maintiennent la cohésion communautaire pour forcer l’exode sans occupation permanente. Solino, bastion historique des groupes de vigilance résistant aux gangs depuis des années, illustre cette stratégie. Les attaques ont combiné massacres ciblés, incendies systématiques et destructions d’infrastructures publiques.

Cette destruction exploite l’aversion aux pertes théorisée par Kahneman-Tversky : les individus surévaluent systématiquement les risques de pertes graves et sous-estiment leur probabilité réelle. Une seule attaque spectaculaire suffit à déclencher l’exode de quartiers entiers par simple anticipation, les familles calculant que les coûts de rester dépassent les coûts de partir.

Global Initiative Against Transnational Organized Crime documente cette stratégie : « attaques à grande échelle, incluant massacres, incendies et fusillades massives. L’objectif est de retirer à la fois la présence de l’État et la résistance communautaire. »

Janvier – Août 2025 : L’extraction économique organisée

La deuxième phase transforme les espaces vidés en infrastructure logistique et source de revenus. Les zones dépeuplées de Delmas et Solino ont servi de corridors sécurisés pour le trafic d’armes et le transport de combattants, reproduisant les « zones franches » des cartels mexicains.

Simultanément, le pillage organisé devient une véritable industrie. Les témoignages du Haitian Times révèlent une extraction méthodique : toitures métalliques arrachées, équipements électriques démontés, matériaux de construction systématiquement récupérés et revendus. Cette activité emploie des dizaines de personnes et génère des revenus substantiels, transformant la destruction en création de valeur dans les circuits criminels.

Août 2025 : Le repli tactique et la réinvention politique

Le retrait annoncé par Jimmy « Barbecue » Chérizier le 27 août 2025 constitue un calcul sophistiqué comparable aux retraits stratégiques talibans : abandonner les positions non rentables après extraction complète de valeur. Diego Da Rin de l’International Crisis Group identifie plusieurs facteurs : besoin de redéployer les effectifs, pression des drones de la task force internationale, épuisement économique des zones pillées.

Mais ce repli révèle surtout une évolution politique cruciale. Contrairement aux insurgés des FARC ou de l’État islamique qui partaient d’une idéologie pour aller vers l’économie, les gangs haïtiens suivent le chemin inverse : partir de l’enrichissement criminel pour développer une légitimité politique. « Barbecue » se présente désormais comme un « révolutionnaire » combattant les « oligarques corrompus », investissant dans des infrastructures locales pour gagner une base sociale.

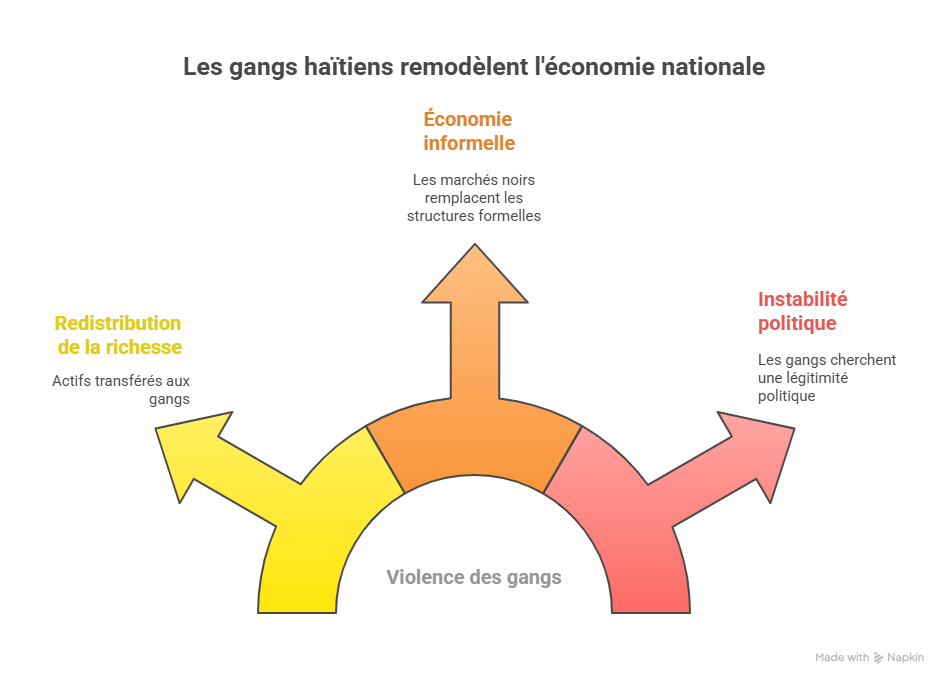

L’impact économique : redistribution violente à l’échelle nationale

Cette stratégie génère des transferts de richesse d’une ampleur inédite qui reconfigurent l’économie haïtienne. L’OIM révèle qu’une forte proportion des déplacés provient de ménages urbains, y compris des classes moyennes, détentrices d’actifs immobiliers et de petites entreprises. L’exode forcé crée une rotation d’actifs massive : maisons vendues à prix dérisoires, commerces abandonnés, terres occupées par des réseaux liés aux gangs.

Cette dynamique rappelle les « transferts de population » organisés en ex-Yougoslavie, mais avec une dimension économique plus systématique. Les zones d’accueil connaissent simultanément une inflation immobilière massive. Les 83% de déplacés hébergés par des proches (OIM) créent une demande artificielle dans les zones « sûres » comme Tabarre ou Pétion-Ville.

La géographie commerciale se reconfigure également. Les structures traditionnelles détruites sont remplacées par une économie informelle sous contrôle criminel : vendeurs ambulants remplaçant les boutiques fixes, transport clandestin supplantant les lignes régulières, marchés temporaires se substituant aux structures permanentes. Cette substitution reproduit les mécanismes observés en Irak post-2003, où la destruction des structures étatiques créa un marché noir contrôlé par les milices.

Scénarios prospectifs : que prévoient les modèles théoriques ?

L’analyse des dynamiques passées permet de modéliser plusieurs trajectoires probables basées sur les signaux actuels et les expériences internationales comparables.

Scénario 1 : Consolidation territoriale (probabilité élevée) Les modèles de réseaux de Barabási suggèrent que Viv Ansanm cherchera à connecter ses zones de contrôle fragmentées. Avec 60% de Port-au-Prince sous contrôle mais dispersé, la logique économique pousse vers l’unification des territoires pour réduire les coûts de transaction. Les corridors contestés deviendraient des objectifs prioritaires, non pour les vider mais pour les intégrer au système économique unifié. Cette phase rappelle la consolidation de l’État islamique en Irak (2014-2015).

Scénario 2 : Institutionnalisation politique (probabilité moyenne) L’évolution du discours vers la légitimation politique suggère une transition possible vers un modèle « proto-étatique ». Suivant l’exemple des FARC en Colombie pré-accords de paix, les gangs pourraient formaliser leur contrôle en négociant une reconnaissance officielle partielle. Les investissements croissants dans les infrastructures locales préparent cette transition.

Scénario 3 : Fragmentation concurrentielle (probabilité moyenne) La théorie des jeux prédit que le succès économique de Viv Ansanm pourrait attirer des challengers. D’autres coalitions pourraient émerger pour contester les zones les plus rentables, reproduisant les guerres de cartels mexicains. Le contrôle actuel pourrait se fragmenter en zones d’influence rivales.

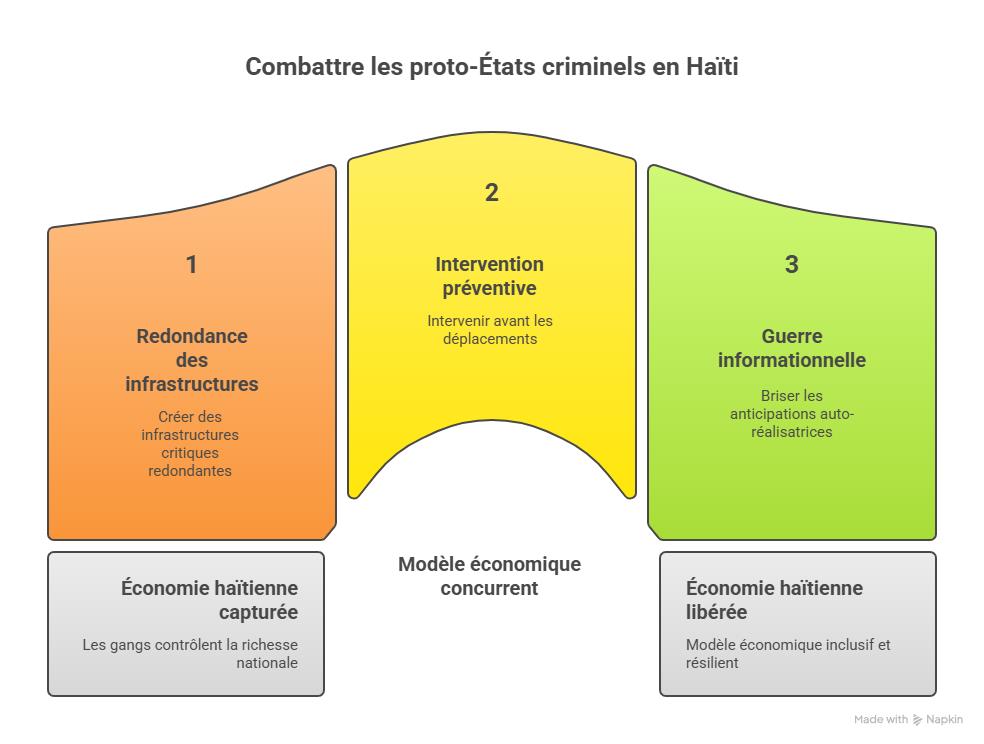

Scénario 4 : Riposte structurelle (probabilité faible) Une intervention ciblant simultanément les vulnérabilités identifiées pourrait inverser la dynamique : création de redondance dans les infrastructures critiques, intervention préventive avant les seuils de déplacement, guerre informationnelle pour briser les anticipations auto-réalisatrices.

Conclusion : repenser l’intervention face à une révolution économique

L’examen des 1,3 million de déplacés internes en Haïti montre que cette crise ne relève pas uniquement d’un effondrement chaotique, mais bien d’une reconfiguration économique structurée. Les gangs ont élaboré un modèle inédit où le déplacement forcé devient le levier central de capture de valeur libérant des corridors, redistribuant des actifs, alimentant des circuits parallèles. Contrairement aux précédents colombien ou irakien, où l’idéologie guidait la guerre avant de servir l’économie, le cas haïtien révèle une séquence inverse : une économie criminelle d’abord, qui cherche ensuite à se doter d’une légitimité politique.

Cette singularité haïtienne place le pays au cœur d’une mutation géopolitique. Elle démontre qu’il est possible de capturer une économie nationale sans projet idéologique préalable, en exploitant de façon empirique les vulnérabilités structurelles modernes : concentration des infrastructures, faiblesse institutionnelle, inégalités extrêmes. Ce modèle pourrait, à terme, être répliqué dans d’autres États fragiles, créant un précédent pour une nouvelle catégorie d’acteurs transnationaux.

Pour la communauté internationale, l’enjeu devient clair : les paradigmes traditionnels du state-building et de la contre-insurrection sont inopérants face à des organisations qui ne cherchent ni à renverser l’État, ni à le remplacer, mais à le contourner en bâtissant une économie parallèle plus efficace que l’économie formelle. Tant que cette offre criminelle restera plus performante pour une majorité de la population, aucune opération sécuritaire ne pourra inverser la tendance. La véritable bataille est économique : proposer un modèle concurrent crédible, inclusif et résilient.

En ce sens, Haïti préfigure peut-être l’émergence d’une nouvelle catégorie d’acteurs géopolitiques : des « proto-États criminels », capables de gouverner par l’efficacité économique relative plutôt que par la seule coercition militaire. Anticiper cette évolution, la comprendre et concevoir des stratégies d’endiguement adaptées constitue désormais l’un des défis géostratégiques majeurs du XXIe siècle.

Réginald Surin (Le Nouvelliste)