L’exercice qui consiste à traduire la tragédie humaine en termes économiques révèle parfois des vérités que l’émotion seule ne saurait faire entendre avec la même force.

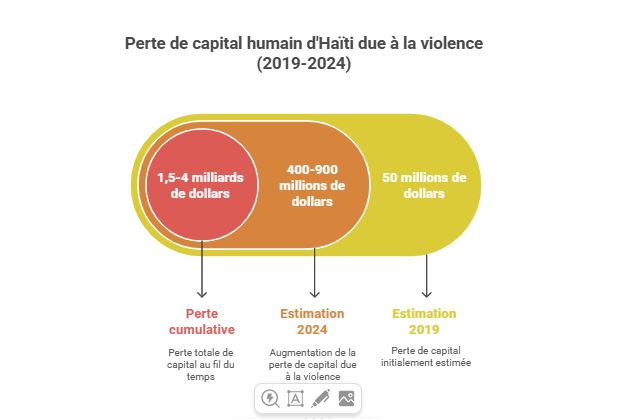

Cette tentative d’application des méthodes d’évaluation du capital humain aux 5 600 décès survenus en Haïti en 2024, documentés par le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, suggère une fourchette de 400 à 900 millions de dollars de richesse productive volatilisée l’équivalent de 20 à 45% du budget national. L’ampleur de cette fourchette témoigne des incertitudes considérables qui entourent un tel exercice.

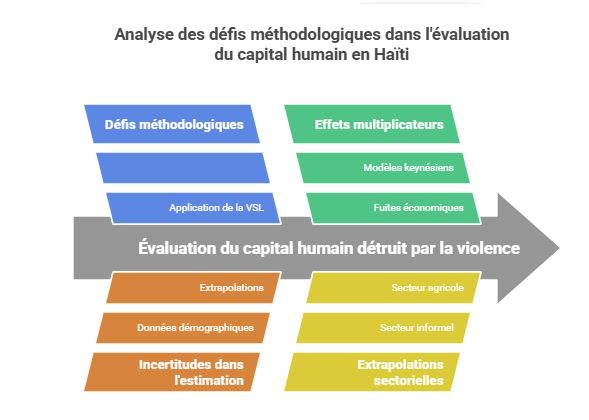

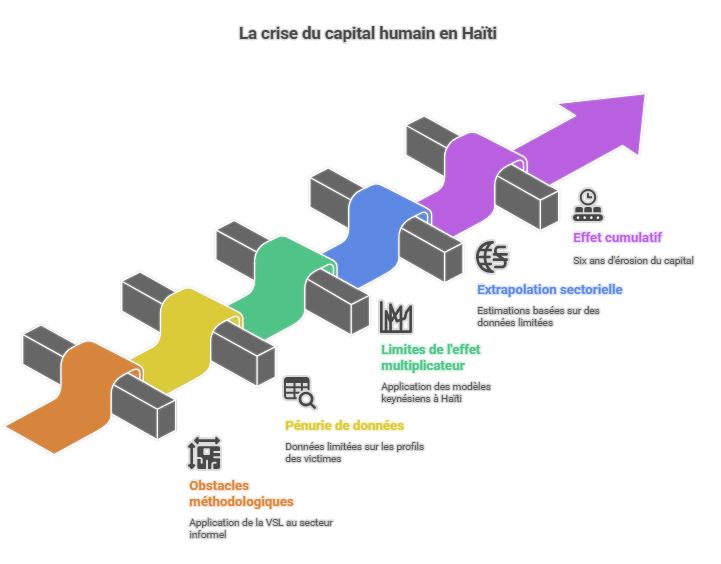

Il convient cependant de reconnaître d’emblée et cette reconnaissance constitue le préalable indispensable à toute analyse sérieuse que l’application de ces méthodes au contexte haïtien se heurte à des obstacles méthodologiques considérables. La VSL, telle qu’elle fut conçue par Viscusi, repose sur l’observation des « primes de risque » acceptées par les travailleurs dans des marchés du travail fonctionnel. Or, comment transposer cette approche à une économie où l’Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI) estime que 60% de l’activité relève du secteur informel¹ ?

Cette difficulté nous conduit à privilégier l’approche alternative du capital humain actualisé, développée notamment par Michael W. Jones-Lee dans The Economics of Safety and Physical Risk (Oxford, Basil Blackwell, 1989, chapitres 3-4). Cette méthode, pour moins sophistiquée qu’elle paraisse, présente l’avantage de la transparence calculatoire et de l’applicabilité aux contextes de développement.

L’exercice d’estimation : entre approximations nécessaires et incertitudes assumées

Le calcul de base repose sur le PIB per capita d’Haïti, que les dernières estimations disponibles de la Banque mondiale situent à 2 143 dollars en 2024², multiplié par l’espérance de vie productive résiduelle moyenne. Cette dernière variable constitue la première source d’incertitude majeure de notre exercice : en l’absence de données précises sur l’âge et le profil socio-économique des victimes, lacune symptomatique de l’effondrement des capacités statistiques nationales, nous sommes contraints d’extrapoler.

Les études disponibles sur la violence urbaine en Amérique centrale suggèrent une concentration des victimes dans les tranches d’âge 15-34 ans. L’UNODC, dans son Global Study on Homicide 2023 (Vienne, 2024, p. 47), indique que cette cohorte représente entre 55% et 70% des victimes d’homicide dans la région. En retenant l’hypothèse d’un âge médian de 25 ans pour les victimes haïtiennes extrapolation que nous assumons comme telle, cela correspond à 35 années de vie productive résiduelle.

Le calcul élémentaire (5 600 décès × 2 143 dollars × 35 années) génère 420 millions de dollars de capital humain directement volatilisé.

Les effets multiplicateurs : entre théorie keynésienne et réalité haïtienne

L’impact économique réel d’une telle perte de capital humain dépasse nécessairement la simple addition des contributions productives individuelles. L’effet multiplicateur keynésien concept développé dans la Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936) enseigne que chaque unité de revenu supprimée génère une contraction cumulative de la demande globale selon la formule 1/(1-c), où c représente la propension marginale à consommer.

Pour les économies caribéennes, les études du FMI situent généralement cette propension entre 0,75 et 0,85³, ce qui impliquerait théoriquement un multiplicateur de 4 à 6. Appliqué mécaniquement à nos 420 millions de base, cela porterait l’impact total entre 1,7 et 2,5 milliards de dollars montants qui défient manifestement le sens commun dans une économie de 20 milliards de dollars.

Cette extrapolation révèle les limites de l’application mécanique des modèles keynésiens à l’économie haïtienne. Comment appliquer l’hypothèse d’un circuit économique intégré à un pays où les « fuites » par importations sont massives, où les circuits monétaires informels coexistent avec le système bancaire formel, et où la violence elle-même fragmente les réseaux économiques ?

Nous retenons donc, faute de données empiriques spécifiques au contexte haïtien, un multiplicateur délibérément conservateur oscillant entre 1,2 et 1,8 fourchette qui reflète notre incertitude sur l’ampleur réelle des effets d’entraînement dans l’économie haïtienne.

L’esquisse sectorielle : des extrapolations assumées comme telles

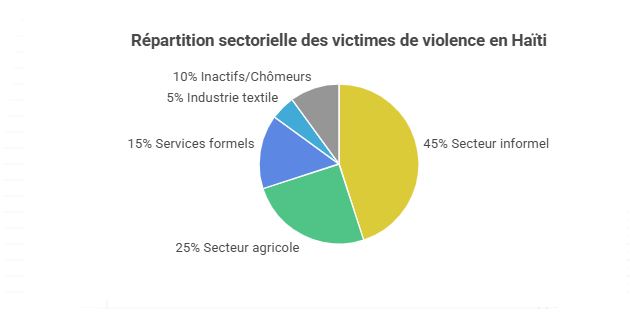

L’absence de données officielles sur le profil socio-économique des victimes nous contraint à des estimations par analogie dont il convient de souligner d’emblée le caractère hautement spéculatif. En nous appuyant sur les rapports de terrain des organisations humanitaires présentes en Haïti et les analyses de l’International Crisis Group⁴, nous esquissons une répartition sectorielle dont chaque pourcentage doit être compris comme une approximation grossière.

Si nous supposons et le terme n’est pas trop fort que 45% des victimes proviennent du secteur informel, cette hypothèse repose sur la logique suivante : ce secteur, qui représente selon la Banque mondiale environ 60% de l’activité économique haïtienne, concentre également les populations les plus exposées à la violence urbaine (commerçants de rue, transporteurs, artisans).

L’attribution de 25% des victimes au secteur agricole s’appuie sur l’observation que les violences se sont étendues aux zones rurales, notamment dans l’Artibonite. Pour les 30% restants, nos extrapolations suggèrent une répartition approximative entre les services formels (15% enseignants, fonctionnaires, personnel de santé), l’industrie textile (5% secteur particulièrement exposé du fait de sa concentration géographique), et une catégorie résiduelle d’inactifs, chômeurs ou étudiants (10%).

Ces réserves méthodologiques ne doivent pas masquer l’utilité de l’exercice : elles en constituent au contraire la condition de validité. Car il s’agit moins de produire un chiffre définitif que d’éclairer l’ordre de grandeur d’un phénomène économique jusqu’ici non quantifié.

L’évaluation finale : une fourchette d’incertitude

Au terme de cet exercice d’approximations, notre évaluation situe la perte de capital humain en 2024 dans une fourchette de 400 à 900 millions de dollars, soit 2% à 4,5% du PIB haïtien. Cette amplitude considérable qui pourrait surprendre le lecteur habitué aux certitudes chiffrées reflète fidèlement l’état de nos connaissances sur l’économie haïtienne en situation de conflit.

La borne inférieure (400 millions) correspond à une évaluation minimaliste limitée au capital humain direct (420 millions) diminué des incertitudes sur l’âge et le profil des victimes. La borne supérieure (900 millions) n’inclut pas seulement l’effet multiplicateur (1,8), mais également une approximation des coûts de remplacement liés à la perte de compétences et de savoir-faire.

Cette fourchette, pour insatisfaisante qu’elle puisse paraître à qui rechercherait la précision, constitue néanmoins un premier éclairage quantitatif sur l’ampleur économique d’une tragédie jusqu’ici appréhendée par le seul prisme humanitaire.

L’effet cumulatif : six années d’hémorragie

L’extension de cette analyse à la période 2019-2024, avec toutes les précautions d’usage liées à la dégradation progressive de la qualité des données, suggère un coût cumulatif compris entre 1,5 et 4 milliards de dollars sur six ans. Cette progression d’environ 50 millions de dollars estimés en 2019 à 400-900 millions en 2024 dessine la trajectoire d’un pays pris dans ce que Paul Collier nomme, dans The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It (Oxford University Press, 2007, chapitre 1), la « trappe à conflit ».

Ces ordres de grandeur, si approximatifs soient-ils, situent une érosion progressive du capital humain dans une perspective comparative : elle représenterait l’équivalent de deux à cinq années de recettes fiscales nationales, ou encore de trois à dix années d’aide internationale reçue.

Conclusion : les limites d’un exercice nécessaire

Au terme de cette tentative d’évaluation, il convient de revenir sur ses limites autant que sur ses enseignements. Nous allons tenter une approximation chiffrée d’une réalité non comptabilisée, d’appliquer des méthodes conçues pour des économies développées à un contexte de fragmentation extrême, d’extrapoler à partir de données partielles des conclusions nécessairement fragiles.

Chacune de nos hypothèses âge médian des victimes, répartition sectorielle, multiplicateur économique mériterait une recherche empirique spécifique dont les moyens nous font défaut. Cette amplitude reflète les incertitudes structurelles de l’économie haïtienne (400 à 900 millions) que nous assumons comme constitutives de l’exercice plutôt que comme des échecs méthodologiques.

Pourtant, cette évaluation exploratoire révèle des ordres de grandeur qui interpellent. Elle suggère que Haïti perd chaque année, du fait de la violence, l’équivalent de plusieurs points de PIB en capital humain, destruction cumulative du capital humain qui hypothèque l’avenir du pays bien au-delà des tragédies individuelles qu’elle représente.

Ces chiffres, si imparfaits soient-ils, offrent aux décideurs politiques haïtiens comme internationaux un premier éclairage quantitatif sur l’ampleur économique d’une crise jusqu’ici mesurée par les seuls indices humanitaires. Ils révèlent que l’inaction a elle aussi son coût, désormais partiellement quantifiable, et que l’investissement dans la sécurité pourrait se justifier par un strict calcul économique, indépendamment des impératifs moraux.

L’économétrie, en l’occurrence, ne prétend pas résumer la tragédie haïtienne. Elle en éclaire simplement une dimension jusqu’ici négligée, avec l’humilité qui sied à tout exercice de quantification du vivant et la rigueur qui seule peut légitimer de telles approximations.

Références

- Institut haïtien de statistique et d’informatique (IHSI), Enquête sur l’emploi et l’économie informelle, Port-au-Prince, 2020.

- Banque mondiale, Haiti Overview, mise à jour d’octobre 2024, disponible sur worldbank.org.

- Fonds monétaire international, Regional Economic Outlook: Western Hemisphere, octobre 2024, chapitre 2.

- International Crisis Group, Haïti : Gouverner ou Subir, Rapport Amérique latine/Caraïbes n°97, février 2024.

Source : Le Nouvelliste