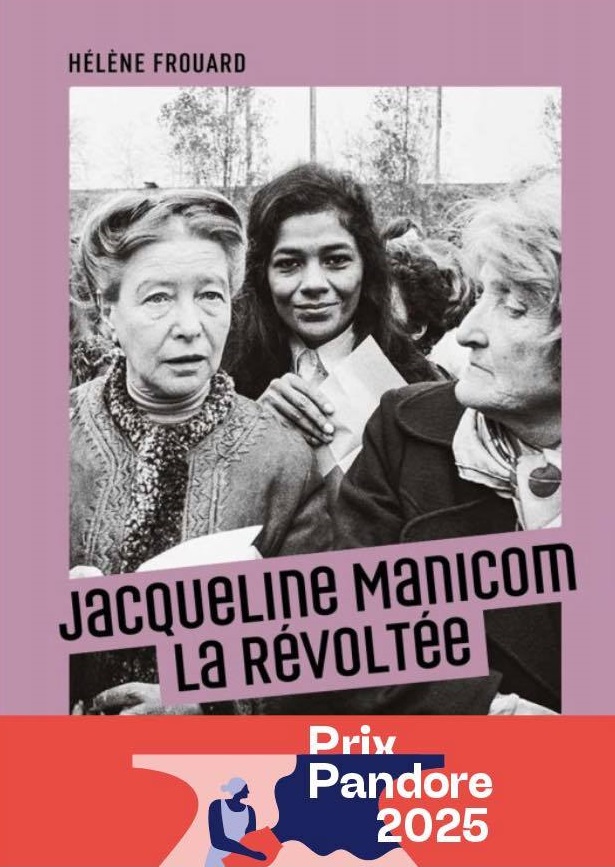

L’ouvrage d’Hélène Frouard, Jacqueline Manicom : la révoltée, retrace le parcours de résilience – oublié – d’une Guadeloupéenne qui a fait bouger les lignes du déterminisme social, combattant jusqu’à l’épuisement. Du 27 novembre au 4 décembre, plusieurs rencontres sont programmées en Guadeloupe, avec Hélène Frouard.

Lauréat du Prix Pandore 2025, Jacqueline Manicom : la révoltée, écrit par Hélène Frouard, met en lumière les combats d’une Guadeloupéenne, sage-femme, militante féministe active, engagée pour le droit à la contraception et à l’avortement, contre le racisme, contre les disparités entre l’Outre-Mer et la France hexagonale… Auteure de deux ouvrages, Mon examen de Blanc (1972) et La Graine, journal d’une sage-femme (1974), Jacqueline Manicom, qui a contribué à la création du Planning familial en Guadeloupe, mettra fin à ses jours en 1976, à 41 ans.

Comment avez-vous « rencontré » Jacqueline Manicom ?

Hélène Frouard, journaliste scientifique et auteure de Jacqueline Manicom la révoltée : J’avais un intérêt pour la natalité, la démographie et le planning familial. En tant que chercheuse au CNRS, j’avais l’occasion, quand je venais en Guadeloupe, de consulter les archives de la Caisse d’Allocations Familiales, il y a une quinzaine d’années.

J’avais pris conscience du traitement différencié de la fécondité des femmes aux Antilles et plus largement dans les Départements d’Outre-Mer par rapport à l’Hexagone.

Cet aspect m’avait interpellée et j’ai eu envie d’y revenir en tant que journaliste et de chercher un personnage qui incarnait cette histoire. Très vite, je suis tombée sur Jacqueline Manicom, en 2022. Elle avait été l’une des fondatrices du Planning familial de Guadeloupe, le premier d’Outre-Mer. Une personnalité assez exceptionnelle sur laquelle il n’y avait pas grand-chose.

Quelles ont été vos sources pour rédiger la biographie de Jacqueline Manicom ?

J’ai beaucoup cherché dans les archives publiques, mais il y avait peu d’éléments. J’ai retrouvé son dossier à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris où elle a travaillé et quelques coupures de presse.

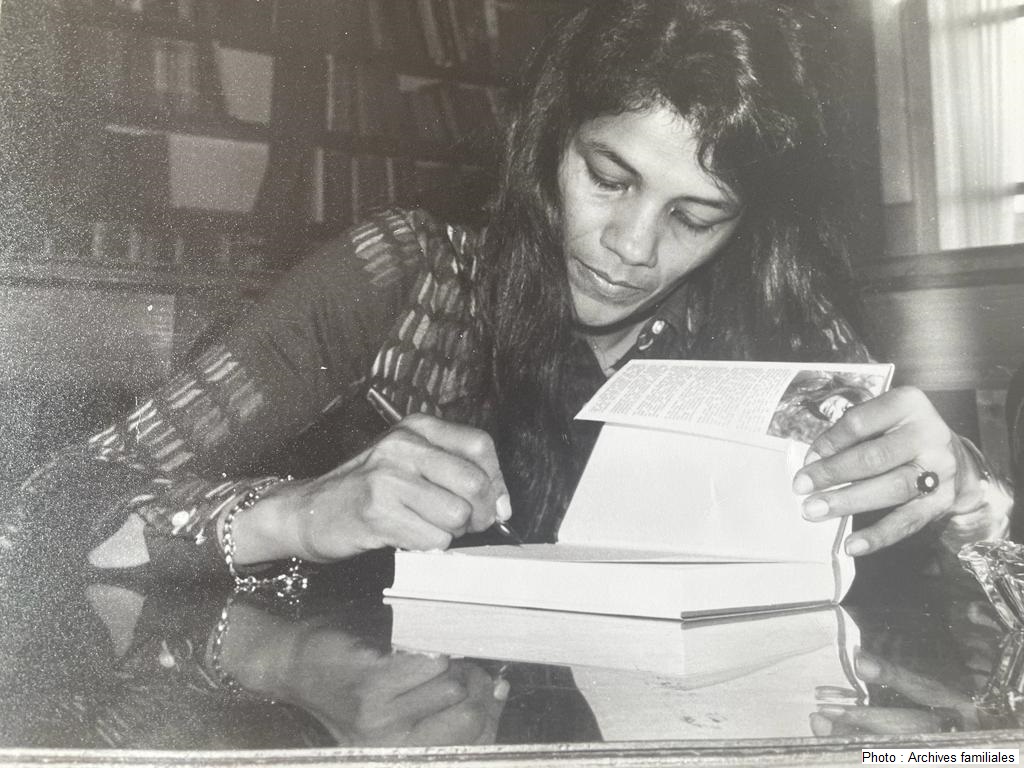

Les deux sources principales de mon livre ont été des témoignages de sa famille, de sa sœur Denise, de membres de sa famille, de militantes, de personnes qui l’ont connue. D’autre part, la famille directe, les enfants de Jacqueline Manicom avaient beaucoup d’archives personnelles auxquelles ils m’ont donné accès : c’était la source la plus importante.

Quand j’ai commencé, j’avais lu un article de l’historienne Michelle Zancarini-Fournel qui avait repris des éléments du Planning familial, mais avec assez peu d’éléments biographiques. Il y avait quelques notices, notamment dans des encyclopédies anglo-saxonnes sur Jacqueline Manicom en tant qu’autrice. Mais, en avançant dans mon enquête, j’ai pu reconstituer son parcours biographique qui m’était inconnu. Se sont ajoutés les témoignages, les archives familiales très riches… Cet ensemble m’a permis de découvrir une vie oubliée.

Comment expliquer qu’une militante active, auteure… soit tombée dans l’oubli ?

Il y a un ensemble d’éléments qui peuvent l’expliquer. Jacqueline Manicom a été connue surtout avec son deuxième livre, publié en 1974, or, elle se suicide en 1976.

Ensuite, l’histoire du féminisme de la seconde vague a été écrite des années plus tard, par celles qui étaient toujours là, combattantes et plus connues. On a oublié beaucoup de femmes comme Jacqueline Manicom ou qui venaient des petites villes de province, de milieux populaires… Il y a des travaux pour montrer que ce mouvement était beaucoup plus divers que l’image qu’on en a.

Jacqueline vient d’un milieu assez différent des militantes habituelles. Son parcours de femme noire dans le milieu féministe parisien des années 1970 est assez atypique et permet de nuancer l’image que l’on a de la seconde vague féministe. Ensuite, c’est une figure qui permet de réfléchir au parcours d’engagement, par sa détermination et par tout ce qu’elle a fait. Que Jacqueline Manicom ait vécu entre la Guadeloupe et l’Hexagone a contribué à cet « oubli », d’autant qu’elle a fait la majeure partie de sa vie à Paris. Mais, à la médiathèque du Moule, sa commune d’origine, il y a une salle qui porte son nom.

Qu’est-ce qui vous a le plus marquée au fil de vos recherches sur Jacqueline Manicom ?

Son courage. Jacqueline Manicom a passé son temps à échapper à un destin qu’elle aurait dû vivre. Elle a mené à la fois une carrière professionnelle de sage-femme et un travail d’autrice presqu’inattendu quand on sait d’où elle vient. Ses parents n’étaient jamais allés à l’école, son parcours l’éloignait beaucoup de là où elle venait. Et, à chaque fois, elle a été en butte à beaucoup de difficultés. Quand elle n’a pas pu passer le bac pour des raisons familiales, elle s’est accrochée pour devenir sage-femme. Elle était très brillante !

Sa scolarité a été entravée par la grossesse de sa mère : élève en Terminale, elle doit quitter le lycée, à Basse Terre pour assister sa mère enceinte. Etant l’aînée, Jacqueline Manicom a vu sa mère enceinte plusieurs fois, elle a eu une grossesse compliquée dans son parcours de vie et en tant que sage-femme, elle a vu des femmes épuisées par des grossesses non désirées, des avortements clandestins auxquels elle a participé. Lorsqu’elle découvre le mouvement du Planning familial au début des années 1960, elle se dit que c’est la solution. C’était une femme avec une volonté énorme, un désir de faire et de militer. Elle avait une parole très franche et très vraie pour faire bouger les choses. Elle m’inspire de l’admiration.

Il était important pour moi de présenter ce livre en Guadeloupe, surtout au Moule, la commune d’origine de Jacqueline Manicom. En plus des rencontres avec le public, je me rendrai aussi dans plusieurs lycées.

Votre livre, lauréat du prix Pandore, fait aussi l’objet d’un podcast. Parlez-nous en !

J’ai fait un podcast en 4 épisodes, disponible sur le site de l’éditeur, avec Nina Hatte, la petite-fille de Jacqueline Manicom, sous forme de dialogue entre elle et moi et plusieurs intervenants, dont des femmes qui ont travaillé au Planning familial.

Entretien : Cécilia Larney

Rencontres avec Hélène Frouard

- Jeudi 27 novembre, à 18 h 30 : médiathèque Achille-René-Boisneuf (Pointe-à-Pitre).

- Samedi 29 novembre, à 18 h 30 : médiathèque du Moule (salle Jacqueline Manicom).

- Mercredi 3 décembre, à 18 h 30 : médiathèque Yvon-Leborgne (Port-Louis).

- Jeudi 4 décembre, à 18 h 30 : conférence aux Archives départementales (Gourbeyre).