PAR JEAN-MARIE NOL*

Le budget présenté par le gouvernement de Sébastien Lecornu s’apparente à un exercice d’équilibrisme où la prudence affichée masque difficilement la perspective d’un plongeon inévitable dans l’austérité.

En apparence, l’exécutif se veut rassurant : il s’agit d’un plan de redressement budgétaire mesuré, étalé dans le temps, pour ramener le déficit public de 5,4 % du PIB cette année à 4,7 % en 2026. Un effort de 30 milliards d’euros est annoncé, mais il s’agit là d’un premier pas dans une marche beaucoup plus longue et périlleuse, car selon le Conseil d’analyse économique, il faudrait plus de 100 milliards d’euros d’efforts pour stabiliser la dette française, désormais proche de 116 % du PIB. Autrement dit, le gouvernement recule pour mieux plonger, retardant une cure de rigueur dont les contours s’esquissent déjà.

Dans ce contexte de tensions politiques et de défiance généralisée, la scène parlementaire s’enlise dans une opposition stérile où le débat d’idées cède le pas aux postures. Les motions de censure qui ont échoué à faire tomber le gouvernement n’étaient qu’un épisode de plus dans cette guerre d’usure institutionnelle, où chaque camp joue son propre calcul politique plutôt que l’intérêt national.

Le problème est que ce jeu de rôle a un coût de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Les députés et sénateurs, notamment ceux d’Outre-mer, semblent s’enfermer dans une opposition stérile et un déni de réalité économique, réclamant davantage de moyens sans réelle stratégie d’influence pour obtenir des résultats concrets. Comment espérer obtenir de nouveaux engagements budgétaires quand la quasi-totalité des élus ultramarins se situe dans une opposition virulente au gouvernement ?

Par ailleurs, il est fort de café de se plaindre de mauvais traitements quand on est structurellement incapable de compromis. La situation requiert au contraire du réalisme, du dialogue et du courage politique. Dans le rapport de force budgétaire actuel, les coups d’éclat médiatiques ne paient pas.

Ce sont les territoires qui paieront, et au premier rang, la Guadeloupe et la Martinique, déjà fragilisées par la dépendance économique et la faiblesse de leurs marges de manœuvre fiscales.

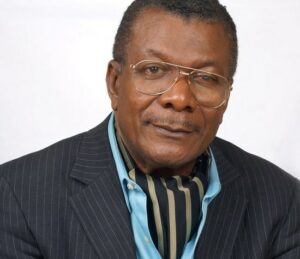

C’est dans ce climat que la voix du sénateur guadeloupéen Victorin Lurel a retenti avec force. Dans une analyse à charge, il dénonce un mauvais budget et ce qu’il qualifie de « bombe budgétaire » à désamorcer d’urgence, estimant que les Outre-mer sont les « grands sacrifiés » des purges gouvernementales.

Il alerte sur une chute de 18 % des autorisations d’engagement dès 2026, soit 628 millions d’euros en moins, et redoute une baisse de 24 % d’ici 2028, qui ramènerait le budget des Outre-mer à son niveau d’il y a près d’une décennie. Ses propos traduisent une inquiétude profonde : derrière les chiffres, c’est la capacité même des territoires ultramarins à financer leurs logements sociaux, à soutenir les collectivités et à investir dans les infrastructures qui se trouve menacée. Il faut reconnaître que la critique n’est pas infondée.

Dans des territoires où le chômage reste endémique, où la dépendance aux transferts publics est structurelle et où chaque euro d’investissement produit un effet multiplicateur sur l’économie locale, une telle contraction budgétaire risque de frapper durement les populations.

Mais si l’alerte de Victorin Lurel s’inscrit dans une défense sincère des intérêts ultramarins, elle ne peut faire abstraction du contexte macroéconomique national. Le gouvernement, confronté à une dette abyssale et à des engagements européens contraignants, n’a guère de marge de manœuvre. Les coupes annoncées dans les Outre-mer s’inscrivent dans un effort d’ensemble touchant tous les ministères, dans une logique d’ajustement et non de discrimination. Il serait donc réducteur d’y voir une politique d’abandon délibéré.

D’autant que certaines lignes budgétaires sont préservées ou compensées : la continuité des fonds européens, la sanctuarisation partielle des aides à l’emploi et à l’investissement productif, ou encore la volonté affichée de renforcer la performance et la transparence de la dépense publique dans les territoires. En d’autres termes, le débat ne doit pas opposer austérité et justice sociale , mais chercher à concilier responsabilité budgétaire et équité territoriale.

Le véritable enjeu n’est donc pas seulement la baisse des crédits, mais la manière dont ils sont utilisés. Trop souvent, les fonds dédiés aux Outre-mer se perdent dans la complexité administrative, les lenteurs d’exécution et la fragmentation des dispositifs. Une meilleure gouvernance, une simplification des procédures et une plus grande autonomie de décision locale pourraient permettre d’optimiser les ressources existantes et d’en maximiser les effets. Autrement dit, la réponse à la rigueur ne doit pas être seulement budgétaire, mais structurelle. Victorin Lurel a raison de sonner l’alarme ; encore faut-il que cette alarme serve à repenser la stratégie globale du développement économique ultramarin, plutôt qu’à renforcer un réflexe de confrontation stérile avec Paris.

Le constat demeure cependant rude : il est impossible de négocier avec le pouvoir central en lui jetant du fiel à la figure et en lui lançant des menaces de censure à tout bout de champ . L’histoire politique française a toujours montré que l’opposition systématique finit par marginaliser ceux qui s’y enferment. Or, l’heure est grave. L’effort demandé aux plus riches, aussi spectaculaire soit-il sur le papier, restera insuffisant pour combler l’ampleur du déficit.

C’est donc l’ensemble du pays, et singulièrement pour partie les territoires périphériques, qui devront contribuer au redressement. La hausse des impôts, la réduction des dépenses publiques et la réforme des retraites ne sont plus des hypothèses : elles s’imposent déjà comme les leviers incontournables d’une trajectoire budgétaire qui s’annonce douloureuse.

La comparaison avec la Grèce n’est plus un épouvantail idéologique mais un avertissement lucide. Lorsque la Grèce a été contrainte, à partir de 2010, d’appliquer des politiques d’austérité drastiques, les mesures imposées ont dévasté le tissu social : gel des salaires des fonctionnaires, hausses massives de la TVA, privatisations d’entreprises publiques, coupes dans les retraites, réduction des effectifs dans la fonction publique, fermeture d’hôpitaux et d’écoles.

En quelques années, le pays a plongé dans une récession profonde, le chômage a explosé, la pauvreté a progressé et la classe moyenne a été laminée. Si la France continue de s’enfoncer dans la dette sans stratégie claire de croissance, elle pourrait connaître un scénario similaire, certes moins brutal, mais tout aussi destructeur à moyen terme.

Le gouvernement français cherche pour l’heure à éviter ce choc frontal, préférant lisser l’effort dans le temps et espérer une amélioration conjoncturelle. Mais ce pari de Sébastien Lecornu sur la patience pourrait s’avérer dangereux. Les marges de manœuvre budgétaires se réduisent, les taux d’intérêt augmentent, la pression des marchés financiers se renforce, et la crédibilité économique du pays s’effrite à mesure que la dette enfle.

Ce report des réformes, sous couvert de temporisation, ne fait que repousser l’inévitable moment de vérité : celui où il faudra choisir entre hausse massive des prélèvements et coupes franches dans les dépenses publiques. Dans les deux cas, l’austérité sera au rendez-vous.

Ce scénario pourrait bien marquer la fin d’un modèle social français fondé sur l’illusion d’un État-providence extensible à l’infini, capable d’absorber toutes les crises sans véritable réforme de structure. Mais à force de retarder l’ajustement, on risque de le rendre brutal. Le gouvernement, en cherchant à ménager la susceptibilité sociale et politique du pays, prépare peut-être le terrain à une cure de rigueur encore plus violente.

Le réalisme budgétaire ne s’improvise pas ; il se construit sur le courage politique, la pédagogie économique et la capacité à rassembler au-delà des clivages. Pour l’heure, c’est l’absence de ces trois vertus qui domine, et derrière les joutes verbales de l’Assemblée, se profile la certitude d’un futur austère. La France ne reculera pas indéfiniment : elle s’enfonce à petits pas dans une rigueur qu’elle refuse encore de nommer. La Guadeloupe , la Martinique et tous les élus de l’Outre-mer doivent anticiper plutôt que subir, en privilégiant la lucidité sur la plainte et la stratégie d’une vision rationnelle prospective sur l’émotion et la colère.

Mais, force est de souligner qu’une classe politique peut dissimuler et favoriser de profondes fissures qui se révèlent des fractures. Telle est ainsi la leçon que tire Emmanuel Macron de ces derniers jours de turbulences. Il y a « un sentiment de fin de siècle », juge le quotidien de gauche El Pais, observant « un leader complètement isolé, détesté par une frange de son propre parti, coincé dans une spirale délirante de déclin ». Et d’ajouter : « Le brillant technocrate, le réformiste sans parti, le philosophe et le banquier devenu président qui s’apprête désormais à faire silence et rentrer dans l’ombre , mais qui sera toujours à la manœuvre en coulisses. »

Il résiste, il s’accroche au pouvoir avec pour objectif d’instrumentaliser les oppositions. Car en définitive, sa politique de réformes, de « transformation », se heurte au consensus français, solidement entretenu depuis trente ans, selon lequel ce modèle social national est ce qu’il y a de mieux et s’il s’est dégradé, c’est la faute des français. Pourtant, la fin d’un État-providence sans limite semble inéluctable.

La réforme est antisociale et ne peut qu’être cela. En finir pour le président Emmanuel Macron avec ce consensus erroné oblige à un long travail de démolition à l’aide d’une stratégie savamment construite mais néanmoins risquée…., car comme le disait en son temps le cardinal de Retz : « On ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment. »

« Piman-la pa ka janmèn montwé fos ay »

Littéralement : Le piment ne montre jamais sa force

Moralité : Méfiez-vous de l’eau qui dort…

*Economiste et juriste en droit public