PAR JEAN-MARIE NOL*

Le spectre du retour à une diplomatie de la force refait surface dans la région Caraïbe, rappelant les heures sombres de la doctrine du Big Stick qui, au début du XXᵉ siècle, permettait aux États-Unis d’imposer leur loi sur leur « arrière-cour ».

Aujourd’hui, face au Venezuela et à d’autres nations jugées rebelles à l’ordre économique occidental, Washington renoue avec cette logique interventionniste, sous couvert de défense des droits de l’Homme ou de lutte contre les trafics. Cette démonstration de puissance traduit en réalité la volonté américaine de reprendre le contrôle d’un espace stratégique convoité, riche en hydrocarbures, en ressources minières et en positions géopolitiques clés.

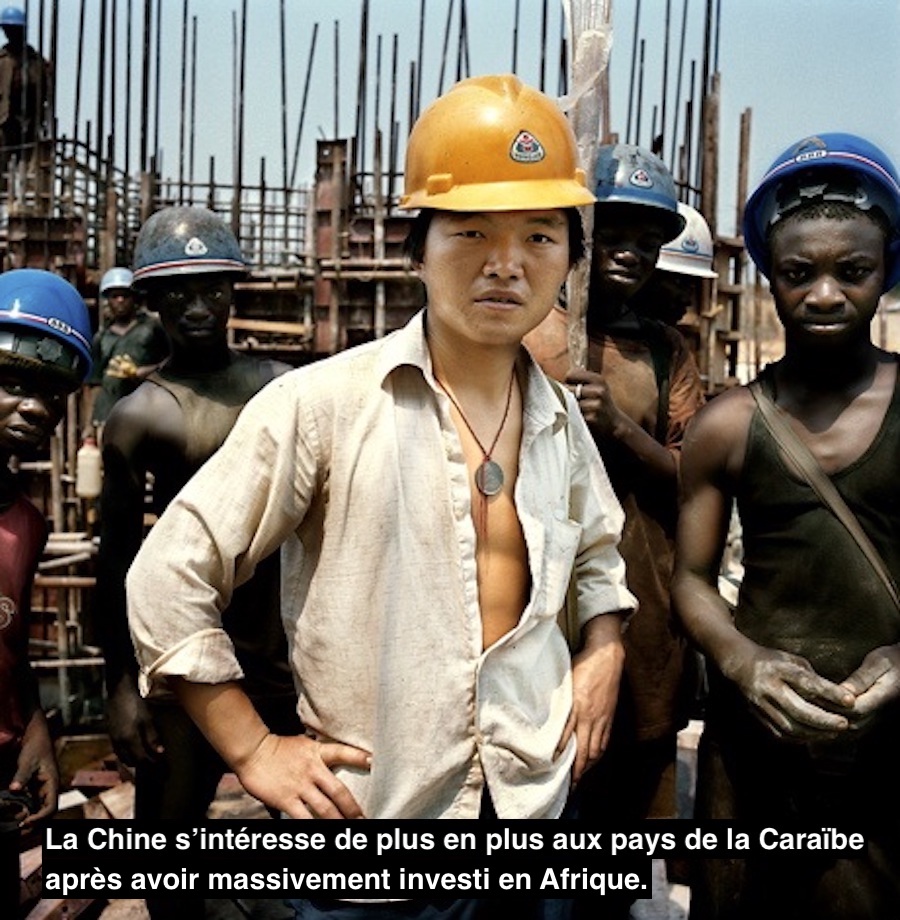

Ce qui se joue dans la Caraïbe résonne étrangement avec les dynamiques observées sur le continent africain : dans les deux cas, la domination contemporaine s’exerce moins par la conquête militaire que par l’influence économique, technologique et idéologique.

La Caraïbe et l’Afrique sont aujourd’hui les champs de batailles géopolitiques où risquent fort de se réinstaller très bientôt le colonialisme économique et numérique.

La Caraïbe et l’Afrique deviennent ainsi les laboratoires d’une même recomposition du monde, où les anciennes puissances, déclinantes, cherchent à préserver leur suprématie dans un contexte de rivalités globales exacerbées.

La théorie la plus réaliste sur la mutation du monde soutient que la géopolitique est définie par la politique des grandes puissances, la Chine, les États-Unis, l’UE, la Russie et, de plus en plus, l’Inde, jouant le rôle des grandes puissances et partageant la scène mondiale avec des puissances régionales, dont sont exclues la caraïbe et l’Afrique.

En conséquence, nous définissons le risque actuel géopolitique pour la Caraïbe et l’Afrique comme un point d’acmé du risque associé aux guerres, aux actes terroristes et aux tensions économiques qui affecteront le cours normal et pacifique des relations internationales.

Mais, dans ce contexte, force est de constater que c’est la question de la recolonisation de l’Afrique, que l’on croyait définitivement reléguée aux manuels d’histoire, qui revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec une acuité troublante.

Derrière le voile de la mondialisation, des discours sur le développement durable et la coopération internationale, se cache une réalité brutale : celle d’un continent à nouveau soumis à des dynamiques de domination économique, politique et technologique.

L’Afrique, riche de ses ressources naturelles et de son potentiel humain, demeure paradoxalement l’un des espaces les plus vulnérables aux appétits des grandes puissances. Le colonialisme, jadis armé de canons et de gouverneurs, se manifeste désormais sous des formes plus sophistiquées : dépendances financières, accords commerciaux inégaux, contrôle des ressources stratégiques et mainmise technologique.

Les défis internes du continent accentuent cette vulnérabilité. Malgré une croissance démographique exceptionnelle – la population africaine atteindra 2,5 milliards d’habitants d’ici 2050 –, la pauvreté reste endémique, touchant la moitié, voire les trois quarts de la population dans certaines régions. L’économie africaine demeure trop dépendante des exportations de matières premières, tandis que les inégalités, la corruption et l’instabilité politique entravent toute émergence durable.

À cela s’ajoute la pression climatique, qui amplifie les fragilités structurelles : sécheresses, inondations et déforestation affectent gravement l’agriculture, pilier de subsistance pour des millions d’Africains. Ces crises conjuguées nourrissent un cercle vicieux de dépendance et de vulnérabilité qui laisse le continent à la merci de nouvelles puissances prédatrices.

La compétition mondiale pour le contrôle du continent africain s’est intensifiée au fur et à mesure que les anciennes puissances coloniales perdaient de leur influence. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l’Union européenne, mais aussi des acteurs émergents comme la Turquie ou les monarchies du Golfe, se disputent désormais ce qu’ils considèrent comme le dernier grand réservoir de ressources du XXIᵉ siècle. Le pétrole, le gaz, les minerais stratégiques, les terres arables, mais aussi l’eau, deviennent autant d’enjeux d’une guerre économique sans nom. Sous couvert de coopération ou de partenariat, l’Afrique est redevenue un champ de bataille géopolitique.

La Chine, à travers sa stratégie des Nouvelles Routes de la Soie, a su imposer une présence massive, échangeant infrastructures et prêts contre concessions minières et énergétiques. Pékin construit des ports, des routes et des réseaux électriques, mais en retour, elle installe une dépendance durable : de nombreux États africains s’enfoncent dans une spirale d’endettement qui compromet leur souveraineté. La Russie, pour sa part, a choisi une approche plus militarisée. Avec le soutien de milices privées comme le groupe Wagner – désormais rebaptisé Africa Corps –, elle soutient des régimes ou des putschs en échange d’un accès privilégié aux ressources stratégiques. Derrière un discours anti-occidental se cache une logique de prédation identique à celle des anciens empires. Les États-Unis, quant à eux, poursuivent leur implantation via le commandement militaire AFRICOM, multipliant les bases et les accords sécuritaires sous le prétexte de lutte contre le terrorisme, mais avec en ligne de mire la maîtrise des zones riches en pétrole, uranium ou lithium. La France, enfin, bien que fragilisée par la montée des sentiments antifrançais et les échecs militaires au Sahel, continue d’entretenir des intérêts économiques considérables à travers ses multinationales, notamment dans les secteurs énergétique et minier.

Cette ruée contemporaine vers les ressources africaines illustre un phénomène de “néocolonialisme énergétique”. Sous prétexte de “sécurité énergétique” mondiale ou de “transition écologique”, les grandes puissances s’arrogent le droit de contrôler les richesses africaines. Plus un pays est doté en ressources, plus il devient vulnérable à l’ingérence étrangère et à la corruption interne. L’économiste Richard Auty avait parlé de “malédiction des ressources naturelles” : l’abondance devient une faiblesse, car elle attire les convoitises et alimente les dépendances. Aujourd’hui, plus de 93 millions d’hectares de terres africaines – soit l’équivalent de la France et de l’Allemagne réunies – ont été vendus ou loués à des puissances étrangères. Sous couvert de projets de développement agricole, d’énergies renouvelables ou de compensation carbone, ces acquisitions massives privent les populations locales de leurs terres et renforcent l’idée d’une Afrique sous tutelle.

Mais à ces logiques économiques s’ajoute désormais une déstabilisation politique d’une ampleur inédite. Les coups d’État à répétition au Sahel, du Mali au Niger en passant par le Burkina Faso, ainsi que la progression continue des groupes djihadistes, fragilisent les États et minent toute tentative d’intégration régionale. Le chaos politique ouvre un boulevard aux puissances étrangères, qui justifient leur retour en Afrique au nom de la “stabilité” et de la “sécurité”. La guerre contre le terrorisme devient le prétexte d’une nouvelle occupation indirecte du continent, sous la forme de bases militaires, de ventes d’armes et de surveillance numérique.

Cette recomposition militaire s’accompagne d’une domination technologique : contrôle des télécommunications, cyberinfluence, manipulation des réseaux sociaux et surveillance des populations deviennent les outils modernes d’un néocolonialisme invisible mais redoutablement efficace. L’instabilité politique africaine, loin d’être un frein, devient paradoxalement un levier pour les grandes puissances qui avancent leurs pions sous couvert d’aide, d’assistance ou de coopération.

À cette dépendance politique et militaire s’ajoute désormais un fossé technologique qui ne cesse de s’élargir. L’intelligence artificielle, symbole de la puissance scientifique du XXIᵉ siècle, illustre à elle seule ce déséquilibre. Les modèles d’IA générative comme ChatGPT ou Gemini consomment, chaque jour, autant d’énergie que 1,5 million de foyers américains. Cette course effrénée à la puissance de calcul et à la production de puces électroniques fait peser une pression colossale sur les ressources mondiales en énergie, en eau et en métaux rares.

Les grandes puissances, États-Unis, Chine, Europe ou Taïwan, monopolisent l’accès aux technologies et aux infrastructures nécessaires pour soutenir cette révolution numérique. L’Afrique et la Caraïbe, quant à elles, demeurent simples spectatrices, dépendantes de systèmes importés qu’elles ne maîtrisent ni techniquement ni économiquement.

Là encore, l’injustice est flagrante : tandis que les nations du Nord débattent du coût écologique de leurs data centers, les nations du Sud peinent encore à stabiliser leurs réseaux électriques. Le développement d’une intelligence artificielle mondiale, énergivore et extractiviste, risque de creuser encore davantage l’écart entre les continents. L’accès aux données, à l’énergie, aux infrastructures numériques devient le nouveau champ de bataille du pouvoir global.

Les géants du numérique – Microsoft, Google, Amazon, Nvidia – ne sont plus seulement des acteurs économiques, mais des entités quasi-souveraines, façonnant l’économie mondiale au détriment des nations dépourvues de capacité technologique. Ce déséquilibre inaugure un “colonialisme numérique”, où l’Afrique et la Caraïbe deviennent des territoires de consommation, et non de création, dépendants d’algorithmes conçus ailleurs et selon d’autres logiques culturelles.

Cette fracture technologique a des implications profondes. Elle détermine les emplois de demain, les structures de l’information, les modèles éducatifs et même les imaginaires collectifs. Celui qui maîtrise la technologie maîtrise non seulement la production économique, mais aussi la conscience sociale.

Le risque est que, sous couvert de progrès et d’innovation, les nations du Sud soient à nouveau reléguées au rang d’exécutantes d’un système global qui les dépasse. La domination du numérique et de l’intelligence artificielle prolonge ainsi la logique coloniale sous des formes dématérialisées : dépendance technologique, captation de données, standardisation culturelle.

Le néocolonialisme ne s’impose plus par la force militaire, mais par les règles du commerce international, la dette, la technologie et la maîtrise des savoirs. Les gouverneurs coloniaux ont été remplacés par des algorithmes, des serveurs et des consultants.

La rhétorique écologique, pourtant nécessaire, devient parfois un nouvel instrument de domination : au nom du climat, on impose aux pays africains et caribéens des modèles énergétiques ou technologiques qu’ils ne peuvent financer, tout en continuant à exploiter leurs ressources pour alimenter la transition verte et numérique du Nord.

Face à cette réalité, l’Afrique et la Caraïbe se trouvent à un tournant historique. Leur survie dépendra de leur capacité à créer une souveraineté technologique, à investir massivement dans la formation, la recherche et la production numérique locale. Le véritable défi du XXIᵉ siècle ne sera pas seulement économique ou politique, mais civilisationnel : celui de résister à la tentation d’une nouvelle dépendance globale, cette fois dictée par les circuits invisibles du numérique et de l’intelligence artificielle.

Mais, ne soyons pas naïf, la recolonisation de l’Afrique est bel et bien en marche, mais elle n’est pas inéluctable. L’histoire démontre que les nations ne se libèrent pas seulement par la rupture, mais par la reconquête de leur souveraineté intellectuelle, économique et technologique. L’Afrique et la caraïbe , qui furent jadis dépossédés de leurs terres, de leurs richesses et de leurs peuples, par la colonisation doivent désormais se battent à armes inégales pour ne pas être dépossédée de leur futur.

La recolonisation du monde n’est plus une fiction du passé. Elle se réinvente, fluide, silencieuse, intégrée dans les codes, les câbles et les algorithmes. Et c’est peut-être là, dans cette invisibilité même, que réside le plus grand péril pour les peuples qui n’ont pas encore pris conscience que l’avenir se joue désormais dans la sphère technologique, matrice du pouvoir du siècle nouveau.

*Economiste et juriste en droit public