Depuis quelques années se pose au niveau du système bancaire haïtien un malentendu entre les clients détenant des comptes en dollars et les caissiers préposés à servir la clientèle des banques commerciales.

Ces derniers font face souvent aux récriminations des clients qui n’obtiennent pas la quantité de dollars réclamée dans leur fiche de retrait.

Malgré des tentatives des responsables de certaines succursales pour expliquer cette situation, cela n’empêche pas que de temps à autres surviennent des échanges houleux devant les comptoirs. En effet, il devient de plus en plus difficile pour le client moyen de comprendre la rareté du dollar dans les banques surtout quand il apprend, par le biais des médias, que les transferts sans contrepartie de la diaspora vers Haïti augmentent au fil des années et aussi que le montant annuel des exportations haïtiennes tourne autour de 4 milliards de dollars.

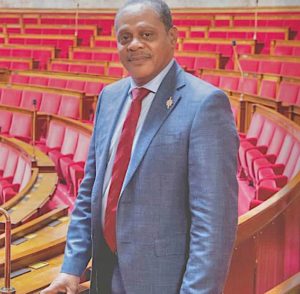

Face à cette situation qui dure depuis trop longtemps et tendant non seulement à raviver les tensions entre la clientèle et les employés mais aussi à ralentir davantage le service des banques commerciales à Port-au-Prince et dans les villes de province, l’ancien président de l’Association professionnelle des banques (APB), Maxime D. Charles intervenant sur les ondes de Magik9 le vendredi 3 octobre, a jugé opportun d’expliquer la rareté du dollar dans l’économie haïtienne et dans les banques commerciales.

D’entrée de jeu, l’ancien banquier a indiqué qu’il y a deux éléments fondamentaux que le grand public ne doit jamais négliger, à savoir, Haïti ne fabrique pas de dollar américain. Deuxèmement, il y a une forme de modernisation que l’Haïtien doit accepter : il s’agit de la représentation de la monnaie, car, a-t-il souligné, « Le cash n’est pas la seule forme de représentation de la monnaie ».

Les raisons de la rareté

Pour appuyer ses propos, l’invité de Panel Magik a ajouté que le dollar américain, par exemple, peut se présenter sous forme de chèque, de transfert, de cartes de crédit, etc. Malheureusement, jusqu’à présent l’Haïtien ne jure que par le dollar en cash sans tenir compte de l’évolution du monde en la matière. Cela se comprend, a fait remarquer l’ancien président de l’Association professionnelle des banques (APB) qui en a profité pour évoquer les raisons pour lesquelles le dollar se fait plus rare en Haïti.

La première raison de la rareté du dollar en Haïti, selon Maxime D. Charles, c’est la taille de la population qui a augmenté. Bien que le montant des transferts de la diaspora ait aussi augmenté. Cependant la différence est que le transfert envoyé en Haïti n’arrive pas au pays sous forme de cash, mais plutôt sous forme fiduciaire (valeur fictive de la monnaie acceptée par tous). Ainsi, à partir d’un jeu d’écriture, la maison de transfert qui reçoit le transfert le dépose sur le compte de l’entreprise ou la banque qui va payer en Haïti. Le problème est que cette institution peut ne pas être en mesure de rendre la totalité du transfert en cash au destinataire.

Une autre raison de la rareté du dollar que les Haïtiens ne comprennent pas tellement, selon M. Charles, c’est qu’Haïti est une petite économie. Autrefois, quand Haïti avait besoin de devises étrangères, cela se faisait par le biais de banques correspondantes qui prêtaient de l’argent en cash à Haïti. Aujourd’hui, avec les nouvelles lois anti-blanchiment (de-risking par exemple), les banques correspondantes, sous la menace des lois du Groupe d’Action Financière (GAFI) se retrouvent dans l’impossibilité de fournir de l’argent cash à Haïti.

Ce retrait des banques correspondantes a obligé la Banque de la République d’Haïti (BRH) à monter aux créneaux pour solliciter des prêts à la Reserve fédérale américaine (Fed). La Fed a tout d’abord répondu positivement à la demande de la BRH. Mais au fil des années quand le montant des demandes est devenu de plus en plus important, la Fed a jugé que la taille de l’économie haïtienne ne correspondait pas aux montants des prêts sollicités.

Après de multiples négociations, la Fed a accepté de garantir un certain montant aux autorités haïtiennes. Mais ce montant proposé (évalué à 300 millions de dollars par l’invité) à Haïti pour une année était loin de satisfaire les besoins haïtiens en la matière évalués à environ 4 milliards de dollars. Ces 300 millions de dollars (moins de 10% des transferts de la diaspora) sont très loin de satisfaire les besoins en cash des bureaux de transferts locaux.

La troisième cause de rareté du numéraire en dollar en Haïti, selon l’actuel Président du conseil d’administration de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti (CCAH), concerne l’activité du tourisme qui constitue une autre source de devises pour le pays. Aujourd’hui, en dehors du fait que le tourisme s’est considérablement affaibli en Haïti,,depuis quelque temps, le touriste ne voyage pas avec autant de cash qu’autrefois. Cette tendance n’est plus de mise. Les cartes de crédit et le paiement électronique se substituent au cash. Même les membres de la diaspora haïtienne qui rentrent au pays pour faire du tourisme ne se risque pas d’apporter trop de cash.

L’intervenant a aussi souligné la disparition progressive du cash dans certains pays. A côté des pays nordiques, où la monnaie est quasiment en voie de disparition, il a mentionné le Canada et les Etats-Unis, les pièces de monnaies (penny) sont en train de devenir des pièces de musée.

Fort de cela, l’invité de Magik9 a appelé les Haïtiens à changer la figuration qu’ils se font du cash. Car, dit-il, « de plus en plus, les banques sont très limitées en cash qui devient très mobile et n’est pas aussi disponible que les gens le pensent ».

Plus loin, M. Charles a fait savoir que dans ce montant de 300 millions de dollars que la BRH reçoit chaque année de la FED, elle en fait une répartition au niveau des banques commerciales haïtiennes qui, de leur part, opèrent des aménagements. Cela explique pouquo la grande majorité ont résolu de satisfaire leurs clients seulement 100 dollars américains en cash en moyenne.

Pour Maximum D. Charles, cette concession de 100 dollars américains par clients est déjà beaucoup quand on se donne la peine de diviser 300 000 000 par 4 000 000 000.

Dans une tentative de relancer son invité, le journaliste de Magik9, Roberson Alphonse a nuancé en soulignant : si c’est vrai que la dématérialisation du cash se révèle impérieuse aujourd’hui, il n’en demeure pas vrai que le reste droit suivre également au rythme des besoins de la population. A ce sujet, l’ex-directeur général de la Scotiabank Haïti a poursuivi en insistant sur la nécessité d’une campagne massive d’éducation et de divulgation tenant compte de la quasi-désuétude du cash dans l’économie moderne.

Pour montrer l’importance de cette campagne, Maxime D. Charles a pris en exemple, le lancement du service bancaire mobile en Haïti, il y a de cela quelques années. Quand il a fallu assurer la campagne de vulgarisation de l’un de ces services (Tcho-Tcho Mobile), dit-il, beaucoup de gens l’avaient pris en grippe en disant cela n’allait pas marcher en Haïti. Grâce au tremblement de terre de 2010, ce service a prouvé son utilité et a pris une extension inespérée dans le pays, a expliqué M. Charles qui pense que la dématérialisation du cash telle qu’elle évolue actuellement partout à travers le monde participe même du processus d’inclusion financière que tout le monde souhaite.

« On marche de plus en plus vers une société sans cache (cashless society). On n’en est pas encore là, mais il y a de plus en plus de progrès qui se réalise de ce côté. Chez nous, les mentalités doivent changer à propos du cash qui est appelé à disparaitre. C’est une réalité à laquelle nous ne pouvons pas échapper », a conclu, le président du conseil d’administration de la CCAH.

Cyprien L. Gary

Source : le Nouvelliste